Wolfram, Kyot, frou âventiure — Zum Ursprung der Geschichte in Wolframs Parzival

Der Erzähler in Wolframs von Eschenbach Parzival, entwickelt im Verlauf der Erzählung ein kompliziertes und scheinbar widersprüchliches Spiel von Verweisen auf frühere Erzählungen der Gralsgeschichte und des Parzival-Stoffs. Er konstruiert eine Quellensystematik, kommentiert den Perceval Chrétiens de Troyes, kommuniziert mit frou âventiure und verweist mitunter strategisch auf Kyot, von dem er das Wissen um die Geschichte[1] erhalten haben will. Der vorliegende Artikel überführt diese unübersichtliche Vernetzung von Quellen in eine Systematik, die es erlaubt, in der Konstruktion von Geschichtsursprüngen im Parzival[2] eine Erzählstrategie zu erkennen. Entscheidend ist dabei die Fokussierung auf die Entstehung des Parzival, wie sie innerhalb der Erzählung präsentiert wird. Die Einbeziehung der tatsächlichen Entstehungsgeschichte[3] sowie ein Vergleich mit Chrétiens Perceval bleiben zu diesem Zweck aus.

Quellensystematik im Parzival

Überblick: die verschiedenen Quellen

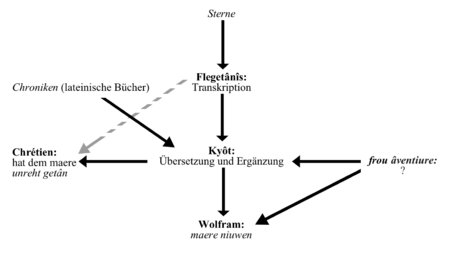

Der Erzähler will, so erklärt er im Prolog, ein mære […] niuwen (4,9)[4]. Bereits an dieser Stelle, noch bevor Figuren eingeführt oder Handlungen erzählt worden sind, markiert der Erzähler, dass es sein Anliegen ist, eine bereits vorliegende Geschichte zu erneuern. Doch erst rund 12.000 Verse später, im VIII. Buch — Gawân befindet sich hier gerade in Schanfanzun —, nennt er Kyôt, ein Provenzâl/ der disiu âventiur von Parzivâl/ heidenisch geschriben sach. (416,25ff.) Als weitere Quellen werden Flegetânîs — ein Heide, der den Namen des Grals und dessen Geschichte in den Sternen gelesen habe (vgl. 454,17-30) — sowie frou âventiure, die zu Beginn des IX. Buches unvermittelt auftritt, klopft und um Einlass in das Herz des Erzählers bittet (vgl. 433,1ff.). Als letzte Erzählung vom Gral und Parzival wird am Ende des XVI. Buchs, in den letzten Versen der Erzählung, meister Cristjân — also, diese Vermutung liegt nahe, Chrétien de Troyes — genannt. Er habe disem mære […] unreht getân (827,2), was Kyôt, der uns diu rehten mære enbôt (827,4) verärgerte. Der Autor-Erzähler in Wolframs Parzival und der darin erwähnte meister Cristjân stehen damit insofern im selben Verhältnis zu Kyôt, als sie in ihrer eigenen Produktion auf dessen Erzählung — diu rehten mære — zurückgreifen können. Eine geraffte Darstellung dieser Quellensystematik findet sich bei Sandra Linden:

- „Am Anfang der Gralswundererzählungen steht die Sternenschrift, die in den sieben Versen Transkription durch Flegetanis (454,24ff.) nicht ihren tieferen Sinn freigibt. Dann wird diese Schrift durch Kyot mit aufwendigen philologischen Mitteln wie dem Vergleich mit historischen Chroniken (455,1ff.) und zum Teil magischen Fremdsprachenkenntnissen (453,15ff.) geborgen, aber in eine mündliche Erzählung transferiert und an die Autorfigur Wolfram weitergegeben."[Linden 2014: S. 380]

Ausgehend von dieser Systematik, die, wie im Rahmen dieses Artikels gezeigt werden soll, durch Paradoxien destabilisiert wird, lässt sich grob eine dreigliedrige Hierarchie — Flegetânîs und Kyôt, Wolfram und Chrétien, frôu âventiure — formulieren.

Flegetânîs und Kyôt

Mit Flegetânîs und Kyôt hat sich die Wolfram-Forschung intensiv auseinander gesetzt. Während es älteren Arbeiten vor allem ein Anliegen war, historische Entsprechungen für die beiden Figuren zu finden und so die Authentizität der Quellen zu bestätigen[5], gehen jüngere Studien eher von einer Unentscheidbarkeit aus (vgl. [Linden 2014: S. 380]) und/oder nehmen die mit diesem Problem einhergehenden Prämissen in den Blick (vgl. [Bauschke 2014: S. 113f.]). Aufgrund der Fülle an Publikationen, die sich dieser Fragen unter dem Stichwort des Kyot-Problems angenommen haben, sei an dieser Stelle lediglich auf Carl Lofmarks Skizze der Kyôt-Figur verwiesen:

- „Kyot ist ein Provenzale; er hieß laschantiure […] und unterhielt ein Publikum mit Singen und Erzählen. Er hat die Geschichte Parzivals heidnisch gelesen und französisch erzählt (416,20 ff.).

- Dieser bekannte Gelehrte hat in Dôlet (wohl Toledo) ein Buch in heidnischer (arabischer) Schrift entdeckt. Er hatte jene Schrift früher gelernt; âne […] schwarze Kunst. Erst er als Christ konnte dieses Buch verstehen, da das Wesen und die Geheimnisse des Grals heidnischer Wissenschaft unzugänglich sind. Das Buch war das Werk eines fisiôn Flegetanis, der mütterlicherseits von Salomon abstammte, aber von Vaters Seite ein Heide war […]. Flegetanis kannte alle Bewegungen der Himmelskörper und las in den Sternen, daß es ein Ding gebe, das der 'Gral' heißt und durch eine schar, deren Unschuld sie über die Sterne hoch gezogen haben kann, auf der Erde zurückgelassen wurde und später von Getauften (Christen) gepflegt wurde, die besonders würdig und zu diesem Dienst auserkoren sind. Kyot suchte nach der wahren Geschichte dieser neueren Gralshüter in lateinischen Schriften, bis er sie nach Lektüre der Landeschroniken in Britannien, Frankreich und Irland schließlich in Anschouwe fand. Hier las er von Mazadan und seinem ganzen Geschlecht und dazu, wie der Gral über Titurel und Frimutel auf Anfortas übertragen wurde. (453,5 ff.)." [Lofmark 1977: S. 34f.]

Flegetânîs ist demnach der erste (dem Erzähler bekannte) Rezipient der Gralsgeschichte, die er in sieben Versen niederschreibt:

| Mittelhochdeutsch | Neuhochdeutsche Übersetzung nach Peter Knecht | ||

|---|---|---|---|

| 454,24-30 | 'ein schar in ûf der erden liez: diu fuor ûf über die sterne hôch. op die ir unschult wider zôch, sît muoz sîn pflegn getouftiu fruht mit alsô kiuschlîcher zuht: diu menscheit ist immer wert, der zuo dem grâle wirt gegert.' |

„Eine Schar von Wesen hatte ihn zurückgelassen auf der Erde, als sie hinauffuhren, ganz hoch, über die Sphäre der Sterne hinaus. War es ihre Unschuld, die sie heimzog? Wie auch immer, es müssen ihn seitdem getaufte Menschenkinder hüten, in Keuschheit und mit reinen Sitten. Es sind also immer ganz besonders edle Menschen, die zum Grâl bestellt sind." |

Diese Geschichte, die weder die verschiedenen Mitglieder der Gralsfamilie, noch den Parzival-Stoff enthält, wird von Kyôt mithilfe von Informationen aus Chroniken ergänzt (vgl. 455,2ff.) und zur Grundlage für die Erzählungen von Wolfram und Chrétien.

Wolfram (Erzähler) und Chrétien

Die Kyôt-Quelle wird in Wolframs Parzival als Hauptquelle angeführt. Der Erzähler behauptet, dass er nicht nur die Information um die Parzival-Geschichte aus dieser Quelle erhielt, sondern dass Kyôt ihm sogar mitgeteilt habe, wie die Geschichte zu erzählen sei:

| Mittelhochdeutsch | Neuhochdeutsche Übersetzung nach Peter Knecht | ||

|---|---|---|---|

| 453,1-10 | Swer mich dervon [diu verholnen mære umben grâl] ê frâgte unt drumbe mit mir bâgte, ob ichs im niht sagte, umprîs der dran bejagte. mich batez helen Kyôt, wand im diu âventiure gebôt daz es immer man gedæchte, ê ez d'âventiure bræhte mit worten an der mære gruoz daz man dervon doch sprechen muoz. |

Wenn mich vorher einer danach [nach den Geheimnissen des Grals, N.K.] gefragt oder gar mit mir geschimpft hätte, weil ich's nicht erzählen wollte, so hätte der damit nichts erreicht, worauf er stolz sein könnte. Kyôt hat mich gebeten, es zu verschweigen. Dem wiederum hat die Aventiure eingeschärft, es dürfe nichts davon auch nur angedeutet werden, bis sie, die Aventiure selber, es zur Sprache gebracht hatte, dort nämlich, wo es der Geschichte willkommen wäre; dann aber müsse man sogar davon reden. |

Weiterhin erklärt der Erzähler seinem Publikum, dass Kyôt (416,24) und Flegêtânis (435,24) wol bekant (435,10) seien. Dennoch nimmt die Einführung dieser Figuren, die Ausgestaltung ihrer Biographien, in der Erzählung einen großen Raum ein. Vergleicht man dies mit der Erwähnung anderer, historisch belegter, Autoren — etwa Hartmann von Aue (143,20) oder Chrétien de Troyes (827,1) — so erscheint dieser erzählerische Aufwand besonders auffällig. Die Forschung hat dieses Phänomen reflektiert (vgl. [Lofmark 1977: S. 41], [Ulrich 1985: S. 178]) und sieht hierin u.a.[6] — und dieser Interpretation folgt der vorliegende Artikel — ein Fiktionalitätssignal (vgl. [Ulrich 1985: S. 178f.]).

Kyôt ist demnach Wolframs (= Erzähler) Hauptquelle. Über ihn erfährt er vom Parzival-Stoff, den er in seiner Erzählung an ein Publikum weitergibt</ref>Aus dieser Situation der Vermittlung ergibt sich eine Paradoxie, die in diesem Artikel untersucht wird.</ref> Wie nun aber Chrétien zu Kyôt steht, geht aus dem Text nicht eindeutig hervor: Es ist offensichtlich, dass Wolfram beide Erzählungen — Kyôts und Chrétiens — kennt. Weiterhin erfährt das Publikum, dass auch Kyôt Kenntnis von Chrétiens Parzival-Erzählung hat und sich über diese ärgere, da Chrétien dem mære […] unreht getân (827,2) habe[7]. Wer nun aber zuerst erzählt hat — Kyôt oder Chrétien — kann nicht zweifelsfrei geklärt werden. Mindestens zwei Situation sind denkbar: 1) Chrétien hat, ähnlich wie Kyôt, Kenntnis vom Parzival-Stoff gewonnen und diesen, so zumindest die Meinung Wolframs und Kyôts, nicht angemessen erzählt. Kyôt übernimmt somit die Funktion eines Korrektors, der eine richtige Parzival-Erzählung liefert. Möglich ist aber 2) auch — dies würde eine Zeitgenossenschaft der beiden Erzähler nahelegen —, dass zunächst Kyôts Erzählung vorlag und Chrétien danach — möglicherweise als Reaktion — seine Parzival-Erzählung entwickelt, die dann Kyôt verärgert.

frôu âventiure

Unstimmigkeiten

Informationsgehalt der Quellen

zeitliches Verhältnis

Erzählerstellung: unmittelbar vs. mittelbar

Wenn etwa Gâwân auf Schastel marveile ein Fest veranstaltet und der Erzähler erklärt, dass er nicht in der Lage sei, all die Speisen zu nennen, die dort aufgetragen werden, so verbirgt sich hinter diesem Eingeständnis das Wissen um die eigene (sprachliche) Unzulänglichkeit angesichts der kulinarischen Fülle des Fests.

| Mittelhochdeutsch | Neuhochdeutsche Übersetzung nach Peter Knecht | ||

|---|---|---|---|

| 637,1-4 | Mîn kunst mir des niht halbes giht, ine bin solch küchenmeister niht, daz ich die spîse künne sagn, diu dâ mit zuht wart für getragn. |

Um meine Kunst ist es nun leider nicht so gut bestellt — ein ganz großer Küchenmeister bin ich halt nie gewesen —, daß ich auch nur die Hälfte von den Speisen nennen könnte, die da mit strenger Eleganz aufgetragen wurden. |

Da der Erzähler aber, wie er zuvor behauptete, die âventiure durch Kyôt — und dieser wiederum durch eine heidnische Textquelle — erfahren hat, scheint diese Aussage paradox: Wenn die Rede des Erzählers auf Kyôt beziehungsweise dessen Quelle zurückgeht — das heißt, wenn er gewissermaßen nur ein Übersetzer oder Vermittler einer bereits erzählten Erzählung ist —, dann kann er seine Informationen nur aus diesen Quellen beziehen und nur von ihnen ausgehend das Fest beschreiben[8]. Wenn er nun aber, wie im vorliegenden Fall, eine Diskrepanz zwischen beobachteter Fülle und seinem sprachlichen Unvermögen feststellt, so erweckt dies den Eindruck, als habe der Erzähler einen unvermittelten Zugang zur Erzählung beziehungsweise zur erzählten Welt.

Anmerkungen

- ↑ Die Begriffe Geschichte und Erzählung erlauben eine Differenzierung zwischen dem Parzival-Stoff (= Geschichte) und den verschiedenen Erzählungen (Wolfram, Kyot, Chrétien), die diesen beinhalten.

- ↑ Um im Folgenden besser zwischen Wolframs Parzival-Erzählung und der in dieser enthaltenen Parzival-Figur unterscheiden zu können, werden Verweise auf die Erzählung stets kursiviert.

- ↑ Auch das sog. "Kyot-Problem" wird ausgeklammert. Vgl. dazu u.a. [Bumke 2004: S. 244f.]

- ↑ Angaben im Folgenden nach [Parzival].

- ↑ Vgl. die Ausführliche Darstellung in [Lofmark 1977: S. 33ff.].

- ↑ Vgl. hingegen Lofmark, der ein Informationsgefälle zwischen Erzähler und Publikum als mögliche Ursache anführt:

- "Eindeutig ist die Behauptung, daß Kyot wol bekant ist. Das kann aber zumindest für Wolframs Hörerkreis nicht zutreffen, weil es dann unnötig wäre, ihn mit der Angabe grundsätzlicher biographischer Daten einzuführen. […] Nach 734,1ff. ist die Parzivalgeschichte Kyots noch unbekannt: es heißt dort, man habe bisher beklagt, das Ende der Geschichte nie erfahren zu können, nun trage aber Wolfram das Schloß der Erzählung in seinem Munde. Das Schloß muß folgerichtig Kyot heißen. Daß dessen Bericht noch unbekannt sei, impliziert mindestens, daß er niemals bis zu Wolframs Hörern gedrungen ist, kann aber auch besagen, daß er gar nicht öffentlich vorgetragen wurde". [Lofmark 1977: S. 41f.]

- ↑ Vgl. hierzu Lofmark:

- "Wolfram polemisiert nicht gegen Chrétien, kritisiert auch nirgends Chrétiens Angaben über Parzival und den Gral. Es heißt nur, daß Chrétien disem mære unreht getan habe. Wie das zu verstehen ist, bleibt unklar. Der betone Gegensantz zum endehaften Erzählen Kyots läßt vermuten, daß hier vor allem das Fragmentarische an Chrétiens Gedicht getadelt wird. Dann wäre diu rehte mære vornehmlich als 'die vollständige Geschichte' zu verstehen" [Lofmark 1977: S. 53f.].

- ↑ Diese Annahme setzt voraus, dass sich der Erzähler an die von ihm selbst gesetzte Vorgabe ich sag als ichz hân vernomn (562,20) hält.

Literaturverzeichnis

Textausgabe

[*Parzival]Wolfram von Eschenbach: Parzival. Studienausgabe. Mittelhochdeutscher Text nach der sechsten Ausgabe von Karl Lachmann. Übersetzung von Peter Knecht. Mit einer Einführung zum Text der Lachmannschen Ausgabe und in Probleme der 'Parzival'-Interpretation von Bernd Schirok, 2. Aufl., Berlin/New York 2003.

Sekundärliteratur

<HarvardReferences />

- [*Bauschke 2014]Bauschke, Ricarda: Chrêtien und Wolfram. Erzählerische Selbstfindung zwischen Stoffbewältigung und Narrationskunst, in: Susanne Köbele / Eckart Conrad Lutz / Klaus Ridder (Hrsg.): Wolframs Parzival-Roman im europäischen Kontext, Berlin 2014 (Wolfram-Studien 23), S. 113-130.

- [*Bumke 2004]Bumke, Joachim: Wolfram von Eschenbach, 8., völlig neu bearbeitete Aufl., Stuttgart / Weimar 2004.

- [*Curschmann 1971]Curschmann, Michael: Das Abenteuer des Erzählens. Über den Erzähler in Wolframs 'Parzival', in: DVjs 45 (1971), S. 627-667.

- [*Linden 2014]Linden, Sandra: Frau Aventiure schweigt. Die Funktion der Personifikationen für die erzählerische Emanzipation von der Vorlage in Wolframs 'Parzival', in: Susanne Köbele / Eckart Conrad Lutz / Klaus Ridder (Hrsg.): Wolframs Parzival-Roman im europäischen Kontext, Berlin 2014 (Wolfram-Studien 23), S. 359-388.

- [*Lofmark 1977]Lofmark, Carl: Zur Interpretation der Kyotstellen im 'Parzival', in: Werner Schröder (Hrsg.): Wolfram-Studien 4, Berlin 1977, S. 33-70.

- [*Nellmann 1973]Nellmann, Eberhard: Wolframs Erzähltechnik. Untersuchungen zur Funktion des Erzählers, Wiesbaden 1973.

- [*Nellmann 1988]Nellmann, Eberhard: Wolfram und Kyot als "vindære wilder mære". Überlegungen zu Tristan 4619-88 und Parzival 453,1-17, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und Literatur 117 (1988), S. 31-67.

- [*Rausch 2000]Rausch, Thomas: Die Destruktion der Fiktion. Beobachtungen zu den poetologischen Passagen in Wolframs von Eschenbach Parzival, in: ZfdPh 119 (2000), S. 45-74.

- [*Stolz 2012]Stolz, Michael: Kyot und Kundrie: Expertenwissen in Wolframs "Parzival", in: Björn Reich / Frank Rexroth / Matthias Roick (Hrsg.): Wissen maßgeschneidert: Experten und Expertenkulturen im Europa der Vormoderne, München 2012, S. 83-113.

- [*Ulrich 1985]Ulrich, Ernst: Kyot und Flegetanis in Wolframs Parzival. Fiktionaler Fundbericht und jüdisch-arabischer Kulturhintergrund, in: Wirkendes Wort 35 (1985), S. 176-195.