Vermittlungsinstanzen in "Vita Nova" (Dante Alighieri, Vita Nova)

Keine Forschungsliteratur hat sich bisher intensiv mit den verschiedenen Vermittlungsinstanzen in der Vita Nova auseinandergesetzt. Viele behandeln nur eine, wenn überhaupt, oder erwähnen Vermittlungsinstanzen nebenbei. Im Vergleich zu Ulrichs von Liechtenstein Frauendienst haben wir es in Dantes Vita Nova mit indirekten Vermittlungsinstanzen zu tun. Sind es bei Ulrich Boten, die niftel, oder auch Bücher, Lieder, Briefe, die ausgetauscht werden, so sind es bei Dante an materiellen Gegenständen hauptsächlich seine Sonette, der er an seine Freunde sendet. Botenfiguren treten in der Vita Nova nicht auf. Hier haben wir es, im Gegensatz zum Frauendienst, eher mit einem starken Medienbegriff zu tun, d.h. Kellermann zufolge sind die über das Medium vermittelten Inhalte wichtiger als das Medium an sich[Kellermann 2010: 208]. Die Medialität in der Vita Nova soll daher hinsichtlich ihrer Informativität untersucht werden anstatt ihrer Materialität.

Zu Beginn soll - streng nach der Bedeutung von Vermittlung - der Ich-Erzähler genauer untersucht werden. Die Besonderheit der Vita Nova liegt nämlich darin, dass sie autobiographische Züge enthält, "zugleich jedoch [ein] spiritualisiertes Bild der Entwicklung seiner Liebe zu Beatrice sowie seines Werdegangs als Dichter entwirft."[Bernsen 2001: 263]. Der Bezug des Erzählers zum Geschriebenen steht daher im Vordergrund. Damit verbunden sollen kurz die in den Prosatext eingefügten Lieder in ihrer Funktion als Vermittlungsinstanz untersucht werden. Auf der inhaltlichen Ebene sind es schließlich vor allem allegorische Vermittlungsinstanzen, die im Folgenden zum Tragen kommen. Es soll sich auf die Wesentlichsten konzentriert werden: Amor, Beatrice, Filosofia und der Seufzer.

Vermittlung durch den Ich-Erzähler

Charaktersierung des Ich-Erzählers

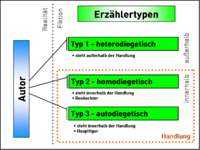

Der Erzähler hat in der Epik eine wichtige Funktion: Er vermittelt dem Leser das im Buch Geschilderte. Das Besondere am Ich-Erzähler ist, dass er immer Teil der Fiktion, der erzählten Welt, ist. Die Frage, die sich Genette zufolge noch zu stellen wäre, ist inwiefern der Ich-Erzähler an der Handlung beteiligt ist oder nicht[Genette 1998: 175f]. Die Unterscheidung des Erzählertyps ist nach der Vorlage Genettes im rechten Schaubild graphisch dargestellt.

Sonja Glauch hat bereits auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Sie stellt sich die Frage, wie stark der Ich-Erzähler in mittelalterlichen Texten autodiegetisch, heterodiegetisch oder homodiegetisch geprägt ist[Glauch 2010: 156f]. Sie stellt fest, dass autodiegetische Erzählertypen im Mittelalter nur Ausnahmen sind[Glauch 201: 156]. Die Unterscheidung muss demzufolge über den homo- oder heterodiegetischen Typ erfolgen. Mit anderen Worten: Laut Glauch stehen in Minneerzählungen die Erzähler entweder außerhalb der Handlung und berichten, oder sie sind in die Handlung mit eingebunden, jedoch nur beobachtend. Das Attribut beobachtend bzw. berichtend findet sich also in beiden Typen wieder, die zu diskutierende Frage lautet: "[I]st der Erzähler Teil der erzählten Welt, der Diegese, oder ist er es nich?"[Glauch 2010: 157]. Ebenso wie Glauch, kann auch hier die eindeutige Antwort nicht gegeben werden. Das Problem führt Glauch auf:

- Nun erzählen Minnereden sehr häufig von Träumen oder von allegorischen Szenen, also von Vorgängen in ener irrealen Welt, einer Traumrealität. Der Dichter begegnet in dieser Welt keinen Menschen; genauer, was zuerst aussieht wie lebendige Menschen, das sind nur Wörter: in der [sic!] Gärten der Allegorie spazieren personifizierte Tugendkataloge herum, und noch krasser: das eigene Innerste bekommt Füße. Der Dichter kann seinem eigenen Herzen gegenübertreten.[Glauch 2010: 157]

Eben diese Irrealität macht es schwierig zu beurteilen, ob der Erzähler Teil der Handlung ist oder nicht. Für Glauch steht fest: "[E]s muss beides zugleich sein."[Glauch 2010: 157].

Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang zu sellen ist, ist, wie stark der Ich-Erzähler und der Autor miteinander verbunden sind. Die Frage lässt sich leicht umformulieren: Handelt es sich bei Ich-Erzählungen automatisch um eine Autobiographie? Da die Beantwortung dieser Frage zu allumfassend und in diesem Artikel auch nicht vorgesehen ist, soll der folgende Exkurs hinsichtlich der Vita Nova kurz das Problem anreißen, damit verständlich gemacht werden kann, weshalb in diesem Artikel eine Differenzierung zwischen Dante als Autor und Dante als Erzähler und Figur in der Vita Nova vorgenommen wird.

Exkurs: Ich-Erzählung als Autobiographie?

Zunächst einmal müssen beide Begriffe definiert werden. Bei der Autobiographie handelt es sich um eine "[l]iterarische Gattung, bei der der Autor mit Hilfe von Erinnerungen über die eigene Lebensgeschichte berichtet. In diesem Fall sind Ich-Erzähler und Verfasser identisch. Die A. kann durchaus auch fiktionale Elemente enthalten."[May 2012: 22] Für die Ich-Erzählung definiert May: "Der Erzähler spricht in der 1. Person Singular und ist in das Geschehen verwickelt. Er gibt aus seiner subjektiven Sicht Gedanken oder Erlebnisse preis und schildert auf diese Weise die Handlung. Der Ich-Erzähler ist eine fiktive Gestalt; er darf deshalb mit dem Autor nicht gleichgesetzt werden."[May 2012: 72] Die wichtigste Unterscheidung ist demnach die Frage nach der Einheit von Erzähler und Autor. In der Vita Nova finden sich aber keine evidenten Beweise, die sie als Autobiographie charaktersieren würden: "Aber Dante hat absichtsvoll alles allzu Wirklichkeitsnahe fortgelassen, die Namen der Frauen und der Freunde, den Namen der Stadt und sonstige Ortsangaben."[Elwert 1980: 106]. "Absichtsvoll" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Intention Dantes nicht beim Vefassen seiner persönlichen Lebensgeschichte liegt, sondern in der Huldigung Beatrices und dem Dichten an sich: "Er bringt uns kaum ein biographisch brauchbares Datum: alle Ereignisse, alle Gestalten gibt er vom Schleier der Dichtung verhüllt und nur schwer in ihrer geschichtlich-erdenhaften Wirklichkeit erkennbar [wieder]."[Vezin 1925: 238] In der Forschung wird die Vita Nova daher oft als "Gestalt einer - fingierten - Autobiographie"[Wehle 1986: 20] angesehen. Ein Anhaltspunkt dafür wäre die Verwendung von Namen in der Vita Nova

Italienisch Deutsche Übersetzung E poco dopo queste parole, che lo cuore mi disse con la lingua d'Amore, lo vidi venire verso me una gentile donna, la quale era d famosa bieltade, e fue già molto donna di questo primo mio amico. E lo nome di questa donna era Giovanna, salvo che per la sua bieltade, secondo che altri crede, imposto l'era nome Primavera; e così era chiamata. (VN, 24)[1] Und bald nach diesen Worten, die das Herz mir mit Amors Zunge sagte, sah ich eine edle Frau, auf mich zukommen, welche von berühmter Schönheit und einstmals die vielgeliebte Herrin meines besten Freundes war. Und der Name dieser Fau war Giovanna, nur daß ihr, wie mancher glaubt, ihrer Schönheit wegen, der Name Primavera [Frühling] beigegeben war; und so wurde sie gerufen.

Es ist auffällig, dass nur ein Name neben dem von Beatrice genannt wird - und dieser Name verweist auch noch auf eine weitere Dame. Den Namen seines "besten Freundes" nennt er nicht, wo doch gerade dieser in einer Autobiographie wichtig wäre. Dies legt den Schluss nahe, dass die Intention Dantes in der Vita Nova nicht im autobiographischen Erzählen liegt.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Vita Nova wohl keine Autobiographie ist und aufgrund ihres irrealen Charakters der Ich-Erzähler an sich nicht beständig einem von Genettes postulierten Typen zugeordnet werden kann. Die Gleichsetzung zwischen Dante als Autor und Dante als figur und Erzähler gestaltet sich somit zunehmend komplizierter. Daher sollen im Folgenden die Figur und Erzähler "Dante", gekennzeichnet durch die Anführungszeichen, und der Autor und reale Dante Alighieri, ohne weitere typographische Kennzeichnung, unterschieden werden.

Noch weiter differenziert lassen sich sogar drei Ich-Instanzen in der Vita Nova feststellen: Das Ich "als erlebendes Ich in seiner Liebe zu Beatrice, als Dichter, der dieser Liebe lyrische Gestalt verliehen hat, als Herausgeber, der die Gedichte nach biographischen und spirituellen Gesichtspunkten zusammenstellt[2]."[Bernsen 2001: 264] Diese Differenzierung wird im folgenden Abschnitt weiter vertieft, findet aber schließlich in der Unterscheidung zwischen Dante als Autor und "Dante" als Figur keine größere Beachtung.

Vermittlung durch den Ich-Erzähler in der Vita Nova

Der Erzähler, der mit "Dante" zu bezeichnen ist, wie bereits festgestellt werden konnte, beschreibt in der Vita Nova grob gesagt seine Liebe zu Beatrice. Dabei wechselt der Ich-Erzähler zwischen einer berichtenden Rolle, in der er die Ereignisse, die er erlebt haben will, schildert (z.B. Kapitel 2 und 3) und einer ansprechenden, fast schon rechtfertigende Rolle, in der er vermeindlich den Leser anspricht um ihn zu erklären, warum er so schreibe (z.B. Kapitel 1, 25). Dieser Wechsel zwischen berichtend und rechtfertigend verstärkt den Eindruck, dass wir es mit einem Erzähler zu tun haben, der nicht nur erlebende Figur, sondern tatsächlich auch Autor gewesen sein könnte. Ein vom Zeitpunkt der Geschehnisse distanziertes Ich, dass reflexiv über seine Erlebnisse schreibt. Dennoch darf davon nicht ausgegangen werden. Auch im dolce stil novo haben wir es mit "Ich-Rede[n]"[Glauch 2010: 160] und nicht mit "Ich-[Erzählungen]"[Glauch 2010: 160] zu tun. Diese Unterscheidung ist signifikant für Glauch, denn "[d]er Gattungsursprung liegt auch historisch ganz deutlich nicht beim Erzählen, sondern in der reflektierenden, nachdenklichen und belehrenden Rede eines Ich."[Glauch 2010: 160]. Reflexiv bedeutet in diesem Zusammenhang das Nachdenken über die Sprache, die Kunst des Dichtens, und nicht etwa, wie in der Autobiographie, die Reflexion der Ereignisse. Michael Bernsen fasst es in seiner Vorbemerkung zur Vita Nova folgendermaßen zusammen:

- Bei der [...] Vita nova handelt es sich um eine Zusammenstellung von 31 ab 1283 verfaßten Jugendgedichten, die Dante durch eine z.T. erzählende, z.T. erklärende Prosa so miteinander verbindet, daß das "Büchlein" ("libello") ein autobiographisch gefärbtes, zugleich jedoch spiritualisiertes Bild der Entwciklung seiner Liebe zu Beatrice sowie seines Werdegangs als Dichter entwirft.[Bernsen 2001: 263].

So kann man nach Klemp[Klemp 1984] und Mazzotta[Mazzotta 2003] feststellen, dass die Vita Nova als - krass ausgedrückt - Entwicklungsroman[3] fungiert: Zum einen zeichnet er die Entwicklung der Liebe auf, zum anderen die Entwicklung im Dichten an sich.

Ein weiteres Indiz für den Ausstieg aus der berichtenden Erzählerrolle sind die poetologischen Kommentare zu den Liedern, die Dante anfügt. Sie erwecken für den Leser den Eindruck, er würde kurz aus der Handlung aussteigen, um über das bisher Geschehende bzw. Folgende[4]sich belehren zu lassen, um dann wieder, mit neuem Wissen, neu in die Handlung einzusteigen. Sie hierzu auch Das Verhältnis von Prosa und Lyrik (Dante Alighieri, Vita Nova).

Vermittlung durch unterschiedliche Gattungen

Neben dem Leser bzw. Zuhörer richtet sich Dante noch an eine andere Instanz: an seine Freunde bzw. an "tutti fedeli d'Amore" (VN, 3)[5]. Dies tut er mithilfe eines Liederkorpus. Wie bereits erwähnt, hat Dante diese Lieder zunächst verfasst und sie anchließend mit dem Prosarahmen verbunden[6]. In den 25 Sonetten, vier Kanzonen und der einen Ballade wiederholt Dante in lyrischer Form das, was er zuvor (prosaischer Form) erlebt hat. Wehle spricht von einer "grundlegende[n] Verdopplung des Sprechens"[Wehle 1986: 23f.], in der restlichen Forschungsliteratur taucht der Begriff "Prosimetrum"[Friedrich 1964: 93] auf. Er bezeihnet die Mischform aus Prosa und Versen. Der jeweilige Informationsgehalt spielt dabei eine entscheidende Rolle. Er wiederholt in den Liedern nicht einfach das, was er zuvor in prosaischer Form erlebt hat, er baut gleichzeitig seine persönlichen Ansichten, z.B. über die Philosophie Platons oder Aristoteles, mit ein. Die Handlung der Vita Nova kann zwar ohne Lieder nachvollzogen werden, man würde aber nicht die philosophische Denkweise Dantes bemerken. Des Weiteren waren solche Formen zur damaligen Zeit Kommunikations- und Ausdrucksmittel. "Minnesang war wesentlich Gruppenlyrik."[Wehle 1986: 13]. Dante hat die Lieder zunächst einzeln verfasst und veröffentlicht und sie erst anschließend durch den Prosa-Text miteinander verbunden[Friedrich 1964: 92ff.]. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich auch "Dante" in der Vita Nova an die anderen Minnesänger, mitunter auch sein bester Freund Guido Cavalcanti, wendet (vgl. VN, 3). Die Lieder dienen also primär dazu, seinen Freunden seine Erfahrungen mitzuteilen und sind nicht darauf angelegt, dem Leser noch einmal wiederholend zu berichten, was bereits vorher in Prosa verfasst wurde.

Während der Ich-Erzähler eine Vermittlungsinstanz ist, die sich von der Handlung an den Leser, bzw. Zuhörer richtet, so sind es die Lieder eine Vermittlungsinstanz, die sich innerhalb der fiktiven Welt an seine Freunde richtet. Die Existenz dieser kann zwar auch belegt werden, dennoch müssen diese, ebenso wie "Dante", als Figuren der fiktiven Welt betrachtet werden. Der Ich-Erzähler schafft es somit durch Worte sich an den Leser in der Realität zu wenden, die Fiktionsgrenze quasi zu durchbrechen, wohingegen er in der Vita Nova nicht mit einfachen Worten zwischem ihm und seinen Freunden vermitteln kann. Er braucht dazu die Lieder, um auch das "Unsagbare"[Friedrich 1964: 66] allegorisch auszudrücken.

Allegorische Vermittlungsinstanzen

Innerhalb der Vita Nova gibt es mehrer allegorische Vermittlungsinstanzen. Diese werden nach Dantes Theorie als allegorisch bezeichnet, weil sie "eine unter einer schönen Lüge verborgene Wahrheit" enthält[Ricklin 1996: 9]. Inwiefern sich diese Wahrheit hinter den Worten äußert, wird im Folgenden erläutert. Es sind hauptsächlich Amor, Beatrice, Filosofia und der Seufzer, welche es zu untersuchen gilt.

Beatrice

Die Vita Nova bezieht sich nicht ausschließlich auf die irdische Liebe zu Beatrice. Mit dieser Liebe beginnt sie und gipfelt schließlich in einer (scheinbar) göttlichen Liebe. Die unterschiedlichen Liebesebenen sind unmittelbar mit den Figuren der Liebe verbunden: Die irdische mit der realen Beatrice, die anagogische mit der göttlichen Beatrice[Klemp 1984]. Nach Klemp ist also eine Entwicklung in der dargestellten Liebe der Vita Nova erkennbar:

- One must move from layer to layer, eventually recognizing that each layer (except the last), however enticing it looks initially, can in fact lead to the next. Son Dante’s early love for Beatrice in Chapter II is not only premature, so he requires the buffer of a ‘bella menzogna’ to hide ‘una vertitade’ – that is, a screen-lady to conceal his love for Beatrice.[Klemp 1984: 188]

Auch Michael Bernsen sieht den Sachverhalt ähnlich wie Klemp: "Die weltliche Liebe wird auf die spirituelle Liebe hin typologisiert. Dantes Jugendliebe 'Beatrice' wird zur figura der Mittlerin und Erlöserin 'Beatrice'".[Bernsen: 27]. Wie genau lässt sich diese Form der Vermittlung nun in der Vita Noa wiederfinden?

Amor

Für den dolce stil novo ist die Amorlehre und damit verbunden die Erkenntnis über die wahre Liebe ausschlaggebend:

- Das Verständnis des dolce stile kann indessen nur gelingen, wenn man weiß, daß auch hier Liebe nicht als persönliche, je nach Individuen gefärbte Erfahrung gemeint ist. Sie wird vielmehr aufegaßt als eine objektive Wesenheit, deren Wirken in einen Bereich von allgemeinen Werten, ja in transzendente Verhältnisse führ, weil sie selber diesen angehört.[Friedrich 1964: 58]

Filosofia

Klemp schlägt für den Übergang von der moralischen Ebene der Liebe auf die der anagogischen Liebe Filosofia als Mittlerin vor:

- Even if Dante understood Beatrice's symbolic relationship to the Trinity, his vision is incapable of penetrating the deeper, divine layers of love. [...] [S]o he needs an intermediary in the Vita Nuova. Filosofia fills this role, providing further evidence that Dante the lover is about to explore deeper layers of love and the corresponding levels of allegory.[Klemp 1984: 191]

"Dante" versucht zum Beispiel nach Beatrices Tod (VN, 28) ihre Exostenz allegorisch, in Verbindung mit der Zahl 9 zu interpretieren. Der krasse Gegensatz aus Wissen über die Göttlichkeit der Beatrice auf der einen und dem Nicht-Imstande-Sein diese zu erkennen, zu beschreiben auf der anderen Seite. "Dante" bleibt lange Zeit auf der Ebene der allegorischen Liebe stehen. Er wird erst ab Kapitel 36 auf eine höhere Ebene geführt, von einer Frau , die er folgendermaßen beschreibt:

Italienisch Deutsche Übersetzung Avvenne poi che là ovunque questa donna mi vedea, si si facea d'una vista pietosa e d'un colore pallido quasi come d'amore; onde molte fiate min ricordaa de la mia nobilissima donna, che di simile colore si mostrava tuttavia. (VN, 36) Es geschah nun, daß, wo immer diese Frau mich erblickte, sie einen mitleidvollen Ausdruck annahnm und so bleiche Farbe, beinahe wie aus Liebe, weswegen ich micht oftmals meiner edelsten Herrin erinnerte, welche sich immer mit einer ähnlichen Farbe gezeigt hatte.

"Dante" denkt von nun an oft an diese Frau. Sie könne seiner Meinung nach von der Liebe geschickt worden sein, um ihn zu trösten (vgl. VN, 38). Deshalb verfasst "Dante" ein Sonett ("Gentil pensero", VN, 38) für die Dame. Dieses Sonett ist für diese neue Form der Liebe, die philospohische, von großer Bedeutung:

Die Teilung zwischen "Herz" und "Seele" wird in diesem Sonett deutlich. Das Herz stellt das Begehren dar, wohingegen die Seele für die Vernunft steht. Die personifizierten "Sinne" führen ein Gespräch und zeigen sich nicht gegensätzlich[7], sondern einheitlich: "che face [=pensero (Vernunft)] consentir lo core in lui" (Z. 4). Nach aristokratischen Grundlagen ist die Seele an sich aufgeteilt in Wille, Ratio, Hoffnung und Emotionen. Während Ratio die Vernunft ist und der Seele in dem Sonett zugeordnet werden kann, stellen Wille, Hoffnung und Emotion Teile des Begehrens, also des Herzens dar. Die Einheitlichkeit der Seele wird durch das Sonett hervorgehoben.

Durch dieses innere Gespräch erkennt "Dante" schließlich in Kapitel 39 seine Liebe zu Beatrice wieder. Ihm erscheint in einer inneren Vision die Beatrice in dem blutroten Gewand, in dem er sie zum ersten Mal gesehen hat (vgl. VN, 39). Er bezeichnet die Zuneigung, die er für die bleiche Dame empfiindet, zwar als "desalerio [a pentere]"[8] (VN, 39), dennoch hat er durch sie wieder zu Beatrice gefunden. Da es sich um einen reflexiven Erkenntisprozess handelt, soll nach Klemp diese neue Dame mit "Filosofia"[Klemp 1984: 185] bezeichnet werden. Auch auf dieser Ebene besteht eine direkte Verbindung zwischen der Liebesebene, der Philosophie, die als Vermittlung zwischen der simulierten und der anagogischen Ebene gilt[Klemp 1984: 191][9], und der Liebesfigur, die die Philosophie verkörpert, Filosofia.

Nach seiner Rückkehr zur buchstäblichen Ebene befindet sich "Dante" nun in einem Zustand der Verwirrung. Er weiß nicht, was wahre Liebe ist und wie sich diese äußert. Auch seine Freunde können ihm bei diesen Fragen nicht helfen. Des Weiteren wird "Dante" nun mit dem Tod konfrontiert: Zunächst verstirbt Beatrices Vater, anschließend sieht "Dante" in Wahnvorstellungen die tote Beatrice, er erkennt, dass sowohl sie als auch er sterblich sind und in Kapitel 28 schließlich scheidet auch die irdische Beatrice von dieser Welt. Dante versucht zunächst den Tod Beatrices rational über die Zahl Neun zu erläutern (VN, 29), versinkt in den folgenden Kapiteln dennoch in Trauer und ist überwältigt von seinem Schmerz. Interessant sind die Kapitel 32 und 33. Hier wird "Dante" von einem Verwandten Beatrices darum gebeten, ein Sonett für eine kürzlich verstorbene Frau zu dichten. "Dante" willigt ein und versucht zunächst, dieses Sonett nach dem Muster der allegorischen Ebene zu dichten:

Italienisch Deutsche Übersetzung Onde poi, pensando a cio, propuosi die fare uno sonetto, nel quale mi lamentasse alquanto, e di darlo a questo mio amico, acciò che paresse che per lui l'avessi fatto; e dissi allora questo sonetto, che comincia: Venite a intender li sospiri miei. [...] / Poi che detto ei questo sonetto, pensandomi chi questi era a cui lo intenda dare quasi come per lui fatto, vidi che povero mi parea lo servigio e nudo a cosi distretta persona di questa gtloriosa. E però, anzi ch'io li dessi questo soprascritto sonetto, si dissi due stanzie d'una canzone, l'una per costui veracemente, e l'altra per me, avvegna che paia l'una e altra per una persona detta. a chi non guarda sottilmente, ma chi sottilmente le mira vede bene che diverse persone parlano, acciò che l'una non chiama sua donna costei, e l'altra sì, come appare manifestamente. Questa canzone e questo soprascritto sonetto li diedi, dicendo io lui che solo fatto l'avea. (VN, 32f.) Als ich später hierüber nachdachte, nahm ich mir vor, ein Sonett zu schreiben, in welchem ich einige Klage zum Ausdruck brächte, und es diesem Freund von mir zu geben, damit es scheine, ich hätte es für ihn gemacht; und ich dichtete also dieses Sonett, das beginnt: Venite a intender li sospiri miei. [...] / Nachdem ich dieses Sonett gedichtet hatte und darüber nachdachte, wer derjenige war, dem ich es zu geben beabsichtigte, als wäre es für ihn gemacht, fand ich, daß mir der Dienst doch ärmlich und nackt erschien für eine Person, die jener Glorreichen so nahe verwandt war. Und bevor ich ihm das obenstehende Sonett übergab, verfaßte ich zwei Strophen einer Kanzone, die eine wirklich für ihn, die andere für mich, wenn auch demjenigen, der nicht genau hinsieht, die eine wie die andere im Namen ein und derselben Person gesagt scheinen; wer sie jedoch genau betrachtet, erkennt ohne weiteres, daß verschiedene Menschen sprechen, da nämlich der erstere die Frau darin nicht seine Herrin nennt, der andere aber wohl, wie sich unverkennbar zeigt. Diese Kanzone und das obenstehende Sonett gab ich ihm und sagte, daß ich beide für ihn allein verfaßt hätte.

"Dante" nimmt sich zunächst vor, ein Sonett zu schreiben, dass seine eigene Empfindungen ausdrückt und es schließlich unter dem Deckmantel der Lüge weiterzugeben. Doch er erkennt ziemlich schnell, das ein solches Schreiben "servigio e nudo" (VN, 33) sei. Für ihn existiert die allegorische Wahrheit hinter den Worten nicht mehr. Beatrice, die irdische, reale Wahrheit, ist tot, daher braucht "Dante" seine Liebe auch nicht mehr allegorisch zu verbergen. Aus den beiden Kanzonenstrophen geht schließlich hervor, dass er sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in einer Übergangsphase befindet und die moralische Ebene noch nicht erreicht hat:

Italienisch Deutsche Übersetzung [...]

veder la donna ond'io vo sì dolente,

tanto dolore intorno 'l cor m'assembra (VN, 33, V. 3f.)

[...]

perché 'l picere de la sua bieltate,

partendo sé da la nostra veduta,

divenne spirital bellezza grande,

che per lo cielo spande

luce d'amor, che li angeli saluta,

e lo intelletto loro alto, sottile

face maravigliar, si v'è gentile. (VN, 33, V. 20ff.)[...]

daß ich nie mehr die Frau erblicken soll

derentwegen ich so traurig bin (VN, 33, V. 2f.)

[...]

dieweil der Liebreiz ihrer Schönheit,

als er sich unserem Blick entzog,

zu großatiger geistiger Schönheit wurde,

welche im Himmel ein Licht der Liebe

verbreitet, das die Engel grüßt,

und deren hohen, feinen Intellekt

zum Staunen bringt, so edel ist sie dort.

Klemp beschreibt diesen Übergang folgendermaßen:

- Although the lover does not comprehend the spiritual significance of the eyes, a theme to be explored in the Convivio and Commedia,Beatrice is associated with heavenly beings throughout the Vita Nova. [...] He lacks an awareness of the corresponding levelsof allegory, the moral und anagogical senses, even though outside sources remind him of Beatrice's connections with the spiritual world.[Klemp 1984: 189f.]

In der Kanzone wird dieser Aspekt deutlich: "Dante" erkennt zwar, wie Klemp bemerkt, eine himmlische Ebene der Beatrice bzw. seiner Liebe, ist aber unfähig, diese zu verstehen. Die Schönheit Beatrices ist verschwunden, seitdem die reale Beatrice aus dem Leben geschieden ist - rein physikalisch kann er weder die reale, noch die göttliche Beatrice sehen. Diese Entwicklung, das göttliche Licht kosmologisch wahrnehmen zu können[Friedrich 1964: 61], soll nun durch Filosofia geschehen.

Sie erscheint ihm in Kapitel 35 und lässt "Dante" eine innere Auseinandersetzung mit Herz, Verstand und Sinne (vor allem die Augen) führen. Die Folge ist, dass ihm in Kapitel 39 eine Vision über Beatrice im Traum kommt und er von diesem Punkt an mit ganzem Herzen an seine Herrin denkt.

Nach Dantes "Allegorie" müsste es sich hierbei nun um den moralischen Sinn handeln, derjenige Sinn, der einen Nutzen zufolge hat. Dieser Sinn sollte nach dem Modell äquivalent zur Ebene der philosophischen Liebe und zur damit verbundenen Figur der Filosofia sein. Eine moralische Auslegung von Textpassagen ist natürlich generell subjektiv. Neben allgemeingültigen moralischen Regeln gibt es auch Normen, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich stark gewichtet werden können. Der moralische Nutzen der Filosofia muss daher genau auf "Dante" angerechnet werden und nicht auf Dante als Autor. Klemp unterscheidet zu Beginn seiner Abhandlung zwar auch in Dante "as a lover ["Dante"] and as a writer [Dante]"[Klemp 1984: 186; Anmerkungen v.V.], er differenziert die beiden aber nicht.

Worin liegt nun dieser Nutzen, den "Dante" aus der philosophischen Liebe zieht? Zum einen ist es der Erkenntnisprozess an sich, der "Dante" zu Nutze kommt. Die Konfrontation mit dem Tod zeigt ihm zunächst, dass alles Leben auf der Welt sterblich ist. An diesem Punkt bleibt "Dante" schließlich stehen; er kann den nächsten Schritt nicht von alleine gehen bzw. verstehen. Dazu benötigt er die Hilfe von Filosofia, die als Mittlerin dient und ihm zu seiner Erkenntnis über die Unsterblichkeit nach dem Tode führt. Dante denkt ab dem Treffen mit der bleichen Dame intensiver an Beatrice. Im letzten Kapitel zeigt sich ein weiterer Erkenntnisschritt: "Dante" weiß, dass es ihm in seiner gegenwärtigen Situation nicht möglich, Beatrice gebührend zu huldigen. All diese Erkenntnisprozesse lassen "Dante" sich weiterentwickeln, um im letzten Schritt schließlich die anagogische Liebe zu verstehen.

Die Ebene der philosophischen Liebe ist demnach stark mit der Figur der Filosofia verbunden und zusätzlich äquivalent zum moralischen Sinn. "Dante" zieht einen Nutzen aus der Bekanntschaft mit der Dame, die die Philosophie verkörpert. Der Nutzen ist zunächst einmal - auf der inhaltlichen Ebene - wichtig für die Figur "Dante". Wir durchlaufen seinen Entwicklungsprozess in der Vita Nova. Natürlich beeinflusst der Nutzen auch Dante als Autor, der offenbar zeitlich später als seine Erlebnisse die Vita Nova verfasst hat [Wehle 1986: 16f]. Dennoch besteht weiterhin die Frage, ob der Autor Dante wirklich die Figur "Dante" ist. Die Gleichsetzung ist in der Hinsicht bereits schwierig nachzuvollziehen, als dass die Vita Nova streng genommen gar nicht vollendet ist. Dante setzt drei seiner geforderten Sinne in Verbindung mit der Entwicklung "Dantes" in der Erzählung, doch den letzten, entscheidenden Bezug lässt er offen: den anagogischen. Gerade dieser ist signifikant für den dolce stil novo[Friedrich 1964: 59]. Daher kann an dieser Stelle auch nicht eindeutig geklärt werden, wie "Dante" von der philosophischen auf die anagogische Ebene übergeht. Kehrt "Dante" nach der moralischen Eingebung zurück zur buchstäblichen um dann zur anagogischen überzugehen, oder tut er dies direkt? Dadurch, dass "Dante" erst einmal nichts zu Beatrice schreiben möchte, ist die Beantwortung dieser Frage theoretisch gar nicht möglich.

Seufzer

Das Lexem "seufzen" (ital. sospirare) befindet sich so zahlreich in der Vita Nova wie kein anderes Wort: Es taucht auf in den Kapiteln 9, 10, 12, 18, 21, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40 und 41. Es ist auffällig, dass die "Seufzer" auftauchen, als "Dantes" erste Schutzschilddame in eine andere Stadt zieht und er eines Tages zu ihr reisen will[10]. Dieser Weg wird von "Dante" und vor allem durch Amor schließlich als "cammino de li sospiri"[11] (VN, 10, 12 u.a.) bezeichnet. "Dante" seufzt auf diesem Weg, weil die räumliche Distanz zwischen ihm und Beatrice zu groß geworden ist (VN, 9). Der Seufzer ist auf der einen Seite Ausdrucksmittel, um die Sehnsucht und den Schmerz in Verbindung mit Emotionen kund zu tun, auf der anderen Seite fungiert er aber auch als Vermittlungsinstanz. Denn durch den Ausdruck seiner Sehnsucht erscheint ihm noch im gleichen Kapitel erneut Amor, der ihm gestattet, sich eine neue Dame zum Vorwand zu nehmen.

Es ist sicherlich erstaunlich, wie oft - in den einzelnen Kapiteln auch mehrmals - der Seufzer als Ausdrucks- und Komminukationsmittel auftaucht. Es wurde bereits erwähnt, dass ein Seufzer mehr Emotionen ausdrückenn kann, als dies Worte tun könnten. In der Vita Nova, zumindest bis zu den letzten zwei Kapiteln, erkennt "Dante" das nicht offensichtlich. Er verfasst sein Innenleben immer noch in Versform, obwohl man ihn bereits darauf aufmerksam gemacht hat, dass dies nicht die einzige Möglichkeit sei:

Italienisch Deutsche Übersetzung Allora queste donne cominciaro a parlare tra loro; e si come talora vedemo cadere l'acqua mischiata di bella neve, cosi mi parea udire le loro parole uscire mischiate di sospiri. E poi che alquanto ebbero parlato tra loro, anche mi disse questa donna che m'avea prima parlato, queste perole: "Noi ti preghiamo che tu ne dichi ove sta questa tua beatitudine." Ed io, rispondendo lei, dissi cotanto: "In quelle parole che lodano la donna mia." Allora mi rispuose questa che min parlava: "Se tu ne dicessi vero, quelle parole che tu n'hai dette in notificando la tua condizione, avrestù operate con alcro intendimento." [...] E però propuosi di prendere par matera de lo mio parlare sempre mai quello che fosse loda di questa gentilissima; e pensando milto a ciò, parearni avere impresa troppo alta matera quanto a me, si che non ardia di cominciare; e cosi dimorai alquanti di con disiderio di dire e con paura di cominciare.(VN, 18) Darauf fingen diese Frauen an, sich untereinander zu bereden; und so, wie wir manchmal Regen fallen sehen, mit schönem Schnee vermischt, so schien es mir, als hörte ich ihre Worte, gemischt mit Seufzern, sich äußern. Und nachdem sie ein Weilchen unte sich geredet, sagte mir die Frau, die mich zuerst angesprochen hatte, noch folgende Worte: "Wir bitten dich, daß du uns sagen mögest, worin diese deine Seligkeit liegt." Und ich sagt ihr zur Antwort soviel: "In jenen Worten, welche meine Herrin lobpreisen." Da antwortete die, die mit mir sprach: "Wenn du uns di Wahrheit sagest, müßtest du jene Verse, in denen du deinen Zustand aufgezeichnet hast, in anderer Absicht verfertigt haben." [...] Und darum nahm ich mir vor, zum Gegenstand meiner Rede immerdar nur das zu wählen, was Lobpreis jener Holdseligen wäre; und als ich eingehend darüber nachdachte, schien mir, ich hätte mir einen zu hohen Gegenstand vorgenommen, so daß ich nicht anzufangen wagte. Und so verweilte ich einige Tage, voll Sehnsucht zu reden und voller Furcht zu beginnen.

"Dante" kann nun weder seinen Schmerz in Klageliedern verfassen, noch seine Herrin lobpreisen, weil Worte dafür anscheinend nicht ausreichen. Er erkennt nicht, dass Seufzer mehr sind als Worte. Für ihn ist der Ausdruck durch eine Stimme, durch Worte, bedeutender, weil er noch nicht den Zusammenhang mit der anagogischen Ebene der Liebe erkannt hat. Daher sucht "Dante" für jeden seiner Zustände auch Worte: "[...] poi prende Amore in men tanta vertute, / che fa li miesi spiriti gir parlando, [...]"[12] (VN, 27). Er erkennt erst am Ende der Vita Nova, nach dem Einwirken Filosofias, welche Bedeutung seine Seufzer haben, schafft es aber auch an diesem Punkt seiner Entwicklung nicht, die anagogische Ebene zu erreichen:

Vers Italienisch Deutsche Übersetzung Oltre la sprea che píù larga gira Bis jenseits der Sphäre, die zuäußerst kreist, passa 'l sospiro ch'esce del mio core: dringt der Seufzer, der aus meinem Herzen kommt: intelligenza nova, che l'Amore Unerhörte Erkenntniskraft, welche die Liebe piangendo mette in lui, pur su lo tira. ihm weinend eingibt, trägt weiter ihn nach oben fort. 5 Quand'elli è giunto là dove disira, Wenn er dort angelangt ist, wo er möchte, vede una donna che riceve onore, sieht er eine Frau, die Ehrerbietung empfängt e luce sì, che per lo suo splendore und solches Licht, daß durch ihr Leuchten lo peregrino spirito la mira. der pilgernde Geist sie schaut. Vedela tal, che quando 'l mi ridice, Er sieht sie sogeartet, daß ich, wenn er es mir berichtet, 10 io no lo intendo, si parla sottile es nicht verstehe, so rätselhaft spricht er al cor dolente, che lo fa parlare. zum wehen Herzen, welches ihn zum Reden bringt. So io che parla di quella gentile, Ich weiß jedoch, er spricht von jener Edlen, però che spesso ricorda Beatrice, denn häufig nennt er Beatrice, si ch'io lo 'ntendo ben, donne mie care. so daß ich ihn wohl verstehe, meine lieben Frauen. (VN, 41)

Der Seufzer, der in diesem Sonett als Bote fungiert, steigt von "Dantes" Herzen hinauf gen Himmel, um dort, angezogen vom Leuchten der göttlichen Beatrice, dieser Ehrerbietung zu erbringen. Schließlich reist der Seufzer zurück, um "Dante" von ihr zu erzählen. "Dante" weiß also, dass es sich um eine höhere Form der Beatrice handeln muss, dennoch ist er nicht imstande diese Form zu verstehen ("sottile", V. 10). "Dantes" Verständnis reicht nur auf einer individualisierten Ebene - er versteht die Worte erst, als der Name Beatrice fällt, wodurch diese eine Identität zugeschrieben bekommt.

Fazit

Literaturangaben

Primärliteratur

- Alighieri, Dante (1988): Vita Nova - Das Neue Leben. Übersetzt und kommentiert von Anna Coseriu und Ulrike Kunkel, München: dtv.

Einzelnachweise

Nachweise aus der Forschungsliteratur

<HarvardReferences />

- [*Bernsen 2001] Bernsen, Michael (2001): Die Problematisierung lyrischen Sprechens im Mittelalter. Eine Untersuchung zum Diskurswandel der Liebesdichtung von den Provenzalen bis zu Pertrarca, Tübingen:Niemeyer.

- [*Elwert 1980] Elwert, Wilhelm Theodor (1980): Die italienische Literatur des Mittelalters. Dante, Petrarca, Boccaccio, München: Francke.

- [*Friedrich 1964] Friedrich, Hugo (1964): Epochen der italienischen Lyrik. Frankfurt a.M.: Victorio Klostermann.

- [*Genette 1998] Genette, Gérard (21998): Die Erzählung. München: Wilhelm Fink.

- [*Glauch 2010]: Glauch, Sonja (2010): "Ich-Erzähler ohne Stimme. Zur Andersartigkeit mittelalterlichen Erzählens zwischen Narratologie und Mediengeschichte", in: Haferland, Harald & Meyer, Matthias (Hrsgg.):Historische Narratologie - mediävistische Perspektiven. Berlin/New York: o.A., S. 149-185.

- [*Kartschoke 2001] Kartschoke, Dieter (2001): "Ich-Darstellung in der volkssprachigen Literatur". In: van Dülmen, Richard (Hrsg.): Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Köln/Weimar/Wien: o.A., 61-78.

- [*Kellermann 2010] Kellermann, Karina (2010): "Kommunikation und Medialität. Ulrichs von Liechtenstein Frauendienst als mediales Labor". In: Linden, Sandra & Young, Christopher (Hrsgg.): Ulrich von Liechtenstein. Leben - Zeit - Wer - Forschung, Berlin/New York: de Gruyter, S. 207-260.

- [*Klemp 1984] Klemp, Paul J. (1984): "The women in the middle. Layers of love in Dante’s Vita Nuova", in: Italica 61. O.A., 185-194.

- [*Mazzotta 2003] Mazzotta, Giuseppe (2003): "The Language of Poetry in the Vita Nuova". In: Lansing, Richard (Hrsg.): Dante. The Critical Complex, New York / London: Routledge, 93-104.

- [*Ricklin 1996] Ricklin, Thomas (Hrsg. & Übersetzer) (1996): Dante Alighieri: Das Gastmahl. Zweites Buch, Hamburg: o.A..

- [*Vezin 1925] Vezin, August (1925): "Dantes Vita nouva als Erlebnis und Dichtung". In: Der Wächter: Monatsschrift für alle Zweige der Kultur, 8. Jahrgang, Wien: Amalthea, S. 228-240.

- [*Wehle 1986] Wehle, Winfried (1986): Dichtung über Dichtung. Dantes 'Vita Nova': die Aufhebung des Minnesangs im Epos, München: Wilhelm Fink.

- [*May 2012]: May, Yomb (2012): Literarische Grundbegriffe. Stuttgart: Reclam.

Anmerkungen

- ↑ Alle Textpassagen werden aus der unter der in der Primärliteratur genannten Ausgabe zitiert. Die deutschen Übersetzungen stammen ebenfalls aus dieser Ausgabe. Im Folgenden werden die Nachweise aus der Primärliteratur mit der Sigle VN und dem entsprechenden Kapitel zitiert.

- ↑ Vgl. VN, 1: "assemplare".

- ↑ Dieser Begriff wurde nur gewählt, weil er am aussagekräftigsten scheint. Es soll damit nicht die These aufgeworfen werden, die Vita Nova sei ein Roman.

- ↑ In Kapitel 31 findet die Umkehrung statt: Der poetologische Kommentar folgt ab hier nicht mehr den Liedern, sondern wird vorangestellt.

- ↑ "alle Getreuen Amors"

- ↑ Laut Bernsen entstanden die Dichtungen um 1283, der Prosarahmen zwischen 1292 und 1293[Bernsen 2001: 263].

- ↑ Das Herz begehrt, aber die Vernunft hält den Menschen zurück

- ↑ "Begehren zu bereuen"

- ↑ Klemps ursprüngliche Bezeichnung lautet "intermediary".

- ↑ Wobei es abermals interessant ist, dass "Dante" das Ziel nicht nennt: "[...] nur daß das Ziel meines Weges nicht ganz so entfernt war, wie sie [die donna gentile] es war." (VN, 9).

- ↑ "Weg der Seufer"

- ↑ "[...] dann gewinnt Amor so viel Macht in mir, daß er meinen Geistern Stimme gibt, zu reden, [...]"