Luzifer

ARTIKEL IST NOCH NICHT KORRIGIERT UND FREIGEGEBEN

Die Bezeichnungen „Luzifer“, „Satan“ oder auch „Beelzebub“ sind nur ein paar ausgewählte Begriffe für den Teufel, wie sie in der Bibel

vorkommen. Dabei wird die Bezeichnung Satan im Alten und Neuen Testament fast fünfzig Mal gebraucht.

Satan ist ein altes hebräisches Wort und bedeutet Widersacher. Diese Übersetzung wird im Laufe der Zeit durch eine Neubesetzung als Eigenname für den Teufel verwendet.

Insgesamt haben alle Bezeichnungen dieselben zwei signifikanten Charakteristika: Zum einen die Verführung des Menschen zum Bösen und die Bezeichnung eines Widersacher Gottes.

Luzifer gilt im Christentum als Gottes liebster Engel, der durch Superbia (lat. Für Todsünde „Hochmut“) aus dem Himmel verstoßen und als gefallener Engel („Engelsturz“) nun in die Hölle verbannt wird.

Herkunft

In Jesaja 14, 12-14 wird der Name Luzifer als „Sohn der Morgenröte“ übersetzt. Er wird als wunderschöner Engel beschrieben, aber auch seine Verfehlung und Bestrafung wird thematisiert.

Unter dem Namen „Satan“ wird Luzifer als personifiziertes himmlisches Wesen u.a. in Hi 1,6-12 und Hi 2,1-7; Sach 3,1-7; 1Chr 21,1; Num 22,22.32 erwähnt.

Weitere Namen werden von den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas eingeführt: Baal Zebub („Herr der Fliegen), Baal Zebul („erhabener Herr“), Beelzebul („Fürst der Dämonen“) oder Beelzebub. Auch in den Apokryphen wird Luzifer erwähnt.

Unzählige Interpretationen existieren in der Literatur. Die bekannteste Darstellung erfolgt in Dantes Göttlicher Komödie als König der Hölle.

Außerbiblische literarische Quellen sind unter anderem die in den Apokryphen des Evangeliums des Nikomedes oder in Dante Alighieris Göttliche Komödie.

Leben und Wirken

Himmel

Luzifer ist ein Erzengel. Sein Name bedeutet so viel wie „Lichtbringer“ oder „Sohn der Morgenröte“. Als leuchtender Engel gehört er zu Gottes Lieblingen. Jedoch führt diese Bewunderung zu Hochmut und er will sich mit Gott gleichstellen. Wegen dieser Hybris wird er aus dem Himmel verbannt und muss fortan in der Hölle leben. Dieses Ereignis ist auch als „Engelsturz“ oder „Höllensturz“ bekannt.

Hölle

In der Hölle wird Luzifer mit dem personifizierten Bösen gleichgesetzt. Besonders bekannt sind seine Verführungsversuche, wie zum Beispiel beim Sündenfall. So heißt es im Neuen Testament Offb 12,9, dass die Schlange in Wahrheit der Teufel sei.

Bildtraditionen

Obwohl Luzifer vor dem Fall als himmlisches, schönes Wesen beschrieben wird, zeigt sich diese Schönheit nicht in den Darstellungen.

Schon seit dem Hochmittelalter ist das Motiv des Luzifers in der christlichen Tradition zu finden. Dabei ist auffallend, dass er nicht als einzelne Figur abgebildet ist, sondern nur in Konstellationen, in denen das Böse letztendlich besiegt wird. Daher ist ein immer wiederkehrendes Sujet das des am Boden liegenden Teufels, dem oft Michael entgegengestellt wird.

Ab dem späten Mittelalter häufen sich die Inszenierungen Luzifers in der Form einer wunderschönen Frau als Sinnbild für die Verführung.

Wie genau die Inkarnation des Bösen aussieht, variiert nach Zeit und Ort.

Attribute

Vor dem Sturz

In den seltenen Darstellungen, die Luzifer als obersten Engel charakterisieren, erscheint er mit Krone, Zepter und Machtscheibe.

Nach dem Sturz

Häufig wird Luzifer als halbmenschliches Wesen dargestellt. Abwandlung der chimärenhaften Zusammensetzung sind gegeben, doch die Mischung aus Bockshörnern, Schwanz, Krallen und Hufen ist wiederkehrend. (Abb. 1)

Sein Attribut ist eine Hake oder Mistgabel.

Westeuropa (karolingische Kunst)

Die Darstellung als Ungeheuer mit Tierkopf und zotteligen Haaren, prägnanten Zähnen, Schweif und Pferdefuß oder Vogelklauen stammt aus Westeuropa, ungefähr 790 n. Chr. und wird bis ins 10. Jahrhundert verwendet. Ein wiederkehrendes Motiv sind weitere kleinere Teufel im Kunstwerk, die oft mit riesigen Fledermausflügeln ausgestattet sind und Dämonen verkörpern sollen. Ihnen wird eine untergeordnete Funktion zugeschrieben.

10. – 16. Jahrhundert

Die Entmenschlichung der Figur nimmt im 10.-16. Jahrhundert weiterhin zu. Die Gestalt Luzifers wird fantastischer und schreckenerregender. Dies wird durch die Addition weiterer Tierkörperteile herbeigeführt,beispielsweise Tierköpfe, Hörner, Tierfell oder Federn. Darüber hinaus werden nun auch Flammenhaare hinzugefügt.

Auffallend in der deutschen, aber auch der niederländischen Kunst des 15./16. Jahrhunderts, ist die starke Widersprüchlichkeit zwischen der Herrlichkeit der himmlischen Wesen und der Abscheulichkeit Luzifers.

Frühes 17. Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert ändert sich die Darstellungsweise insofern, als der dämonische und gespensterhafte Bildtypus im Vordergrund steht.

Barockkunst

Im Barock wird die Bildtradition abgewandelt. Luzifer wird nun eher als fröhlicher Satyr dargestellt.

Tiersymbolik

Offenkundig ist, dass Luzifer der Charakter ist, dem die meisten Verkörperungen als Tier zugeschrieben werden. Durch diese Tiergestalt lässt sich eine Neudeutung mancher Gemälde herbeiführen. Am häufigsten werden die Ziege oder die Schlange als Sinnbild Luzifers verwendet.

Darstellungsmotive

Aufgrund der negativen Konnotation Luzifers wird er in der christlichen Ikonographie nicht einzeln abgebildet. Er erscheint als Nebencharakter oder zur Verdeutlichung seines Fehlverhaltens und der darauffolgenden Strafe. Das früheste Beispiel für sein Erscheinen ist die Höllenfahrt Christi.

Szenische Darstellungen

Engelsturz

Hier wird Luzifer meist dem Erzengel Michael entgegengestellt, der in einer siegreichen Pose über dem Verbannten steht. (Abb. 3)

Sündenfall

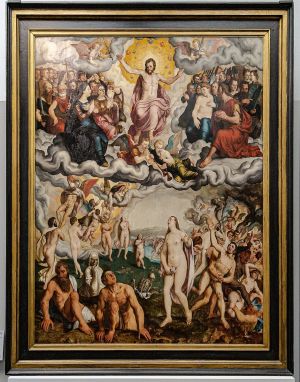

Jüngstes Gericht (Abb.)

Luzifer wird in dem Kontext als Höllenfürst dargestellt, der Menschen quält

Zyklen

Die Figur des Luzifers ist öfter in Abbildungen - besondersTriptychen - zu finden, die das Jüngste Gericht oder andere Verweise zur Hölle zur Thematik haben. (Abb. 2)

Oft wird er auch als Tiergestalt in anderen Bildmotiven integriert: z.B. in Form einer Schlange als Sinnbild des Bösen oder in Form einer Ziege als Symbol für Satan.

Quellen- / Literaturverzeichnis

Buchquellen

Badstübner, Ernst; Neumann, Helga; Sachs, Hannelore: Christliche Ikonographie in Stichworte, 1975 München.

Giorgi, Rosa: Engel, Dämonen und phantastische Wesen, 2003 Mailand (Bildlexikon der Kunst, Bd. 6).

Seibert, Jutta: Herders Lexikon der christlichen Kunst. Themen, Gestalten, Symbole, 2007 Erftstadt.

Internetquellen

o.A.: Bibelkommentare, https://www.bibelkommentare.de/lexikon/1108/luzifer (Letzter Zugriff: 22.03.2022).

Frey-Anthes, Heinrike: Deutsche Bibel Gesellschaft, https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/satan-at/ch/608e9833b8fc6f574c26304f9484cdb2/ (Letzter Zugriff: 22.03.2022).

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Pacher, Michael: Kirchenväteraltar (Untere Szene: Saint Augustine and the devil), 1471-1475, Öl auf Wandtafel, 103 x 91 cm, Alte Pinakothek, München (abgebildet in: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Pacher_004.jpg (Letzter Zugriff: 28.03.22; Public Domain, via Wikimedia Commons)).

Abb. 2: Pourbus, Pieter: Das Jüngste Gericht, 1551, Öl auf Leinwand, 228,5 x 181 cm, Groeningen Museum, Bruges (abgebildet in: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Groeningemuseum-Pourbus-Das_Jüngste_Gericht_DSC9397.jpg (Letzter Zugriff: 28.03.22; Public Domain, via Wikimedia Commons)).

Abb. 3: o.A.: Engelssturz mit Michael und Luzifer, o.A., Michaelerkirche in Vienna (abgebildet in: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portal_of_Saint_Michael_Church,_Vienna.jpg (Letzter Zugriff: 28.03.22; Thomas Ledl, via Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0)).