Auferstehung Christi

ARTIKEL IST NOCH NICHT KORRIGIERT UND FREIGEGEBEN

Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Diese Vorstellung entspringt dem Glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Dies stärkt gläubige Menschen, den Tod nicht als Ende, sondern als einen neuen Anfang zu sehen.

Quellen

Die Berichte über die Auferstehung in den Evangelien sind unterschiedlich, zum Teil fallen sogar inhaltliche Gegensätze auf:

Bei Matthäus (Mt 28, 5-6): "Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat."

Bei Markus (Mk 16, 6): "Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten."

Bei Lukas (Lk 24, 6-7): "Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen."

Bei Johannes (Joh 11, 25-26): "Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?"

Der Grund für diese Unterschiede liegt darin, dass kein bestimmtes und genaues Bild der Auferstehung gezeichnet werden soll. Vielmehr liegt der Wert darauf, zu bezeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist.

Geschichte des Ereignisses

Jesus wird gekreuzigt, nachdem er von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt worden ist. Am dritten Tag nach seinem Tod erscheint er seinen Freunden und Jüngern. Leibhaftig spricht und isst er mit ihnen. Diese Erfahrung stellt das Leben Jesu in ein anderes Licht, denn er steht jetzt über Leben und Tod.

Der Tod Jesu ist zwar historisch belegt, die Auferstehung hingegen nicht. Sie ist ein jedoch ein wichtiger Bestandteil des christlichen Glaubens.

Bildtraditionen

Attribute

Attribute sind beispielsweise:

- eine Weltkugel unter den Füßen des Auferstandenen,

- ein Engel, der Christus assistiert. Dieser ist z.B. auf Marie Ellenrieders Darstellung (Abb. 1) im Grab sitzend zu sehen.

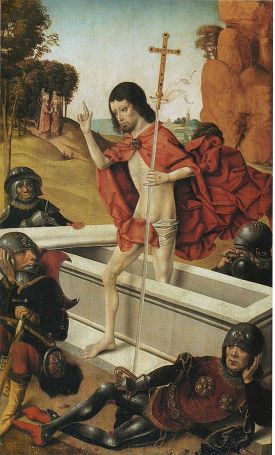

- das Grab selbst. Dieses ist sowohl bei Ellenrieder als auch beim Meister der Virgo inter Virginies (Abb. 2) und Cranach d.Ä. (Abb. 4) zu sehen.

- Zudem werden häufig Grabeswächter vor dem Sarkophag dargestellt (Abb. 1 bis 4), diese werden in manchen Darstellungen von der Lichterscheinung Christi geblendet.

- Ein Leichentuch findet man auch vereinzelt in den Bildern.

Darstellungsmotive

Die Auferstehungsidee ist eigentlich sehr charakteristisch für das Christentum, dafür finden sich allerdings erst spät Darstellungen in der Kunst. In der frühchristlichen Kunst gibt es häufig „Sarkophagkompositionen mit dem monogrammierten, von Soldaten bewachten Kreuz als dem Symbol des Auferstandenen“[1] oder Darstellungen der Frauen auf dem Weg zum Grab, sowie die Abbildung der Verkündigung der Auferstehung durch den Engel. Die Auferstehung selbst wurde jedoch nicht dargestellt.

Die Darstellungen am Anfang sind eher symbolisch und es gab vor allem keine Grabdarstellungen in der frühchristlichen Kunst. Symbolische Darstellungen waren beispielsweise Anastasis- und Triumphkreuze, die Erhöhung Christi vom Kreuz, Adler, die auf die Himmelfahrt hinweisen (z.B. auf der Bronzetür Hildesheimer Dom) oder die Ikonographie der Frauen am Grabe.

Ein möglicher Grund für das späte Auftreten ist, dass in keinem der Evangelien die Auferstehung selbst beschrieben wird. Wie in den bildlichen Darstellungen wird zunächst nur vom Gang der Frauen zum Grab und dem Schrecken der Wächter berichtet. Außerdem besteht ein „Spannungsverhältnis zwischen dogmatischer Forderung und Künstlerischer Erfindung“[2]. Die älteste Auferstehungsabbildung stellt Jesus „im offenen Sarge stehen[d]“[3] dar. „Das gestaltungsgeschichtlich Neue dieser Komposition ist, daß sie den göttlichen Lebenden an der Stätte seiner größten Irdischheit, noch umfangen vom Grabe, zeigt.“[4]

Zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts

Zu diesem Zeitpunkt werden die Auferstehungsdarstellungen häufiger. Jesus tritt jetzt siegreich auf den vom Deckel befreiten Sarg. Dies sieht man beispielweise in der Darstellung von Cranach d.Ä., der auf dem Rand des Sargs steht und mit herrschaftlichem Gewand im Mittelpunkt des Bildes steht. Ein „natürlicher körperlicher Akt“ [5] wird suggeriert. Dieser Darstellungstyp trägt seinen Ursprung in der byzantinischen Kunst.

Ein weiterer Darstellungstyp ist Jesus im Profil, der zum Jenseits blickt und diesem die Hände entgegen hebt. Dies zeigt Josef Stefans Werk (s. Abb. 3). Jesus umgibt ein Licht und mit halboffenem Gewand wendet er sich dem Himmel zu. Somit wird die Auferstehung nicht als Wiederkunft in die Welt verstanden, sondern vielmehr als „Übergang, Transitus, vom irdischen zum ewigen Leben“[6]. Es handelt sich folglich nicht um einen körperlichen Akt, sondern um einen seelischen, verweltlichenden und dualistischen Darstellungstyp. Beide genannten Typen erscheinen aber auch in abgewandelten Formen.

14. Jahrhundert

Oft rücken jetzt Engel jeweils an die Seite des Auferstandenen, wie bei Ellenrieder (Abb. 1). Der Engel sitzt mit verschränkten Armen auf dem Grab und blickt zum schwebenden Jesus auf. Zum Teil findet man auch bewegte Engel, die nicht mehr nur als Assistenzfiguren dienen wie in der Romantik, sondern als Mithandelnde agieren. Vor allem bei böhmischen Darstellungen werden verschiedene Handlungen dargestellt: der Aufstieg, der Gang der Frauen zum Grabe oder Jesus vor dem geschlossenen Grabe. Dies geschieht unter italienischem Einfluss. "Resurrectio und Visitatio“[7], sprich Auferstehung und die Heimsuchung Mariä werden miteinander verbunden. Die Darstellungen werden realistischer und zeigen mehr Wirklichkeit und Tiefenräume.

15. Jahrhundert

In der niederländischen Kunst lässt sich das Motiv des Aufstiegs in abgewandelter Form beobachten. Jesus wird weniger aus dem Grab schwebend, sondern eher heraustretend dargestellt. Diesen Akt des Heraustretens sieht man deutlich beim Meister der Virgo inter Virgines (Abb. 2). Mit einem Fuß ist Jesus bereits aus dem Grab heraus geschritten und im Begriff, das Grab zu verlassen, allerdings nicht wie bei Ellenrieder (Abb. 1) schwebend nach oben.

16. Jahrhundert

Der italienische Einfluss prägt die Darstellung, in der Jesus über dem Grab schwebt. Der Vorgang der Auferstehung und die Aufwärtsbewegung werden betont, wenn Christus dem Sarg entsteigt oder entschwebt. Er wird als Inbegriff der Überwindung des Todes gezeigt. Die unrealistische Darstellungsweise verbildlicht die Übernatürlichkeit der Auferstehung und die Erhabenheit und Macht des Auferstehenden. Diese Darstellungsform wird u.a. von Marie Ellenrieder im 19. Jahrhundert wieder aufgegriffen (Abb. 1).

Reformationszeit

In der protestantischen Kunst des 16. Jahrhunderts spielt vor allem ein Kampfmotiv eine große Rolle, wobei Christus Tod und Teufel bekämpft. Oft befinden sich diese Darstellungen an Grabmälern, als Grabbild oder an Altären.

18. Jahrhundert

Jesus wird wieder häufiger auf dem Sarg stehend dargestellt.

Quellen- / Literaturverzeichnis

- Hubertus Brantzen, Bistum Mainz (Tod und Auferstehung), https://bistummainz.de/glaube/theologie/nachricht/Tod-und-Auferstehung-/ (13.12.2021).

- Hubert Schrade, Auferstehung Christi (Resurrectio Domini, Anastasis), in: Labor RDK, https://www.rdklabor.de/wiki/Auferstehung_Christi_ (10.12.2021).

- Pia Wilhelm, Auferstehung Christi, in: Engelbert Kirschbaum/Wolfgang Braunfels, Lexikon der christlichen Ikonographie, Band 1, Rom/Freiburg/Basel/Wien 1994, Sp. 201-218.

- Die Bibel. Lutherbibel Standardausgabe. Stuttgart 1985.

- ↑ Hubert Schrade, Labor RDK (Auferstehung Christi (Resurrectio Domini, Anastasis)), https://www.rdklabor.de/wiki/Auferstehung_Christi_(Resurrectio_Domini,_Anastasis) (10.12.2021).

- ↑ Hubert Schrade, Labor RDK (Auferstehung Christi (Resurrectio Domini, Anastasis)), https://www.rdklabor.de/wiki/Auferstehung_Christi_(Resurrectio_Domini,_Anastasis) (10.12.2021).

- ↑ Hubert Schrade, Labor RDK (Auferstehung Christi (Resurrectio Domini, Anastasis)), https://www.rdklabor.de/wiki/Auferstehung_Christi_(Resurrectio_Domini,_Anastasis) (10.12.2021).

- ↑ Hubert Schrade, Labor RDK (Auferstehung Christi (Resurrectio Domini, Anastasis)), https://www.rdklabor.de/wiki/Auferstehung_Christi_(Resurrectio_Domini,_Anastasis) (10.12.2021).

- ↑ Hubert Schrade, Labor RDK (Auferstehung Christi (Resurrectio Domini, Anastasis)), https://www.rdklabor.de/wiki/Auferstehung_Christi_(Resurrectio_Domini,_Anastasis) (10.12.2021).

- ↑ Hubert Schrade, Labor RDK (Auferstehung Christi (Resurrectio Domini, Anastasis)), https://www.rdklabor.de/wiki/Auferstehung_Christi_(Resurrectio_Domini,_Anastasis) (10.12.2021).

- ↑ Hubert Schrade, Labor RDK (Auferstehung Christi (Resurrectio Domini, Anastasis)), https://www.rdklabor.de/wiki/Auferstehung_Christi_(Resurrectio_Domini,_Anastasis) (10.12.2021).