Johannes (Apostel und Evangelist)

ARTIKEL IST NOCH NICHT KORRIGIERT UND FREIGEGEBEN

Johannes war einer der vier Fischer, die am See Genezareth von Jesus zuerst zu seinen Jüngern berufen wurden. Er gehörte zusammen mit seinem Bruder Jakobus und mit Petrus zum engsten Kreis unter den Aposteln und wird als der Lieblingsjünger von Jesus bezeichnet. Als solcher begleitete er mit den anderen beiden Jesus im Garten Getsemani, wohnt einigen Wundern und der Verklärung Jesu bei.

Als Augenzeuge vom Wirken Jesu soll er das Johannesevangelium verfasst haben, das in der Bibel als Viertes aufgeführt ist. Johannes ist daher nach Matthäus, Markus und Lukas der vierte Evangelist.

Quellen

Johannes tritt in allen vier Evangelien der Bibel als einer der zwölf Jünger von Jesus auf. Im Matthäus-, Markus- und Lukasevangelium wird von seiner Berufung am See Genezareth berichtet. Bei der Einsetzung der zwölf Apostel, wie sie im Markusevangelium beschrieben ist, erhalten die beiden Brüder wegen ihres oft stürmischen, eifrigen Handelns den Namen "Boanerges"[1], was übersetzt "Donnersöhne" (Mk 3, 16-17) heißt. Sie beteiligen sich an vielen Gesprächen und werden in vielen Wundererzählungen erwähnt. Meist treten Johannes und Jakobus gemeinsam auf und werden mit der Bezeichnung "Söhne des Zebedäus"(Mt 17, 1-9, Mt 20, 20-28, Mt 26, 36-46) benannt.

Im Johannesevangelium, das von dem Apostel Johannes niedergeschrieben worden sein soll, wird Johannes nicht namentlich genannt. Stattdessen wird von dem "Jünger, den Jesus besonders liebte" (z.B.: Joh 13, 23, Joh 21, 20) an den Stellen gesprochen, an denen in den anderen Evangelien Johannes spricht oder handelt. Die letzten Zeilen dieses Evangeliums lauten: "Dieser Jünger [den Jesus besonders liebhatte] ist es, der alles bezeugt, was in diesem Buch steht. Er selbst hat es niedergeschrieben und wir wissen, dass er die Wahrheit sagt." (Joh 21, 24). Sie legen nahe, dass es sich bei dem Autor des vierten Evangeliums um Johannes handeln solle. Daher ist in der altkirchlichen Tradition die Urheberschaft des Apostel Johannes anerkannt und das Evangelium nach ihm benannt. Quellenuntersuchungen und literarische Vergleiche lassen darauf schließen, dass es unter Vorlage der anderen Evangelien als letztes niedergeschrieben wurde und die anderen als Grundlage voraussetzt. Die drei Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas werden wegen ihrer inhaltlichen und literarischen Parallelen als synoptische Evangelien bezeichnet. Das Evangelium des Johannes weicht im Gegensatz dazu in seiner literarischen Gestaltung und geschichtlichen Nacherzählung der Passion Christi stark von den anderen dreien ab. In die Ausgestaltung der Reden und Taten von Jesus sind stärker direkte, theologische Deutungen dieser eingeschrieben.

In den Johannesakten, den apokryphischen Schriften über Johannes, die vermutlich in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus entstanden sind, wird das Leben des Johannes nach seiner Jüngerzeit beschrieben. Auch hier ist der Apostels Johannes ebenfalls der Evangelist.

Außerdem wird ihm hier die Autorschaft der Offenbarung zugeschrieben, die als letztes Buch der Bibel die einzige prophetische Schrift des Neuen Testaments ist. Das Buch der Offenbarung beginnt mit einer Einleitung, in der geschrieben steht, dass Johannes der Empfänger der folgenden Botschaft von Gott sei. Nach einer Widmung beginnt Johannes mit den Zeilen "Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis und Hoffnung auf Gottes neue Welt" (Offb 1, 9) und weist sich damit mit seinem Namen als Verfasser und Augenzeuge aus. Er beschreibt als Ich-Erzähler, wie ihm Gott erschienen sein soll, um ihm die Apokalypse zu offenbaren und ihm den Auftrag gab, diese aufzuschreiben.

Die drei Briefe des Johannes, die ebenfalls den Namen des Apostels und Evangelisten tragen, sind vermutlich zwischen 90 und 100 nach Christus in Ephesus entstanden. Sie weisen starke Parallelen zum theologischen Gehalt des Johannesevangeliums auf. Ihr Verfasser bezeichnet sich im zweiten Brief als der "Älteste" (2 Joh 1,1). Aufgrund der nicht näher bestimmten Verfasserangaben werden die Johannesbriefe meist nicht direkt Johannes, aber seiner Schule in Ephesus zugeschrieben.

Leben und Wirken

Berufung und Jüngerzeit

Johannes und sein älterer Bruder Jakobus, die beiden Söhne des Zebedäus, wurden von Jesu am See Genezareth bei ihrer Arbeit als Fischer von Jesus zu seiner Nachfolge berufen. Zusammen mit Petrus zählen Jakobus und Johannes zum engsten Kreis der Apostel. Johannes war bei der Verklärung Jesu dabei und war unter den Jüngern, die Jesu im Garten Getsemani mit sich nahm. Im Johannesevangelium stand er als einziger Jünger mit Maria unter dem Kreuz. Da habe er von Jesus den Auftrag erhalten, sich um diese zu sorgen. Deshalb ist er noch einige Zeit nach Jesus Tod in Jerusalem geblieben. Johannes ist, nachdem die Frauen vom leeren Grab berichtete hatten, der erste gewesen, der an der verlassenen Grabstätte ankam und erkannte in Tiberias als erster den auferstandenen Jesus. Johannes und Petrus predigten nach der Auferstehung Jesu weiter in Jerusalem und spielten eine wichtige Rolle in der Urgemeinde dort. In den Briefen an die Galater bezeichnet Paulus ihn als einen der "drei Säulen der Kirche" (Gal 2,9).

Martyrium und Verbannung

Die Johannesakten berichten von den Reisen und Wundern, die Johannes getan haben soll, nachdem er Jerusalem verlassen hatte. In Ephesus, wo er den größten Teil seines Lebens verbracht hat, gründete er eine Schule.

Während der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian wurde Johannes nach Rom gebracht. Ein weitere Wundererzählung über Johannes Leben aus der Legenda aurea berichtet, wie er dort zum Tode verurteilt wurde. Vor den Augen des Senats sollte er in einem Kessel mit siedendem Öl hingerichtet werden. Doch Johannes habe dies ohne Verbrennungen und sogar verjüngt überstand. Daraufhin wurde er auf die griechische Insel Pathmos verbannt.

Dort hat sich vor Johannes in einer Vision der Himmel geöffnet und der auferstandene Jesus übermittelte ihm die Offenbarung vom tausendjährigen Reich, die Johannes aufschrieb und in der Bibel im letzten Buch als die Johannesoffenbarung zu finden ist. Unter dem nächsten Kaiser Nerva konnte Johannes aus seiner Verbannung nach Ephesus zurückkehren.

Zeit in Ephesus

Johannes blieb in Ephesus, um dort zu lehren und zu predigen. Neben mehreren Totenerweckungen soll er auch den Tempel der Diana zum Einsturz gebracht haben, als man versuchte ihn zu zwingen in diesem zu opfern. Dadurch konvertierten Zahlreiche zum Christentum. Damit Johannes sich ein weiteres Mal beweise, gab man ihm einen Kelch mit einem vergifteten Trank zu trinken. Er schlug das Kreuz über dem Becher und das Gift entwich in Form einer Schlange. Johannes konnte den Kelch unbeschadet leeren und erweckte darauf die beiden Verurteilten zum Leben, die zuvor ebenfalls von dem Kelch trinken mussten. In Ephesus hat er das Johannesevangelium seinem Schüler Prochoros diktiert und die drei Johannesbriefe geschrieben.

Tod

Der auferstandene Jesus hat zu Petrus über Johannes gesagt, „dass er bleibt, bis ich wiederkomme" (Joh 21, 22). Woraus geschlossen wurde, dass er nicht sterben sollte bis Jesus zum jüngsten Gericht wiederkehren würde. In seiner Vita wird eine wundersame Selbstbestattung beschrieben. Nach einem Gottesdienst ist er vor den Augen seiner Gemeinde in ein Grab gestiegen, hat begonnen zu beten und ist in einer Lichterscheinung verschwunden. Historischere Quellen erzählen, dass er in hohem Alter in Ephesus gestorben und begraben worden ist. Über seiner Grabstätte wurde eine Kirche errichtet.

Bildtraditionen

Attribute

Alter

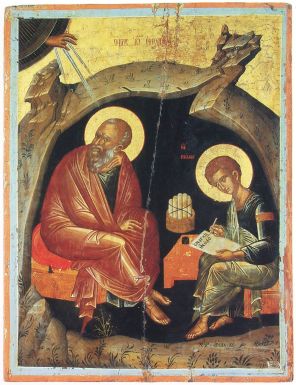

In der abendländischen Tradition wird der Apostel und Evangelist meist in jugendlichem Alter dargestellt, ohne Bart und mit lockigem Haar (Abb. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10). Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass er der Jüngste der Apostel von Jesus war und soll zum anderen als Zeichen für seine Jungfräulichkeit stehen. In der ostkirchlichen Kultur ist dagegen der Greisentypus verbreiteter. Dort wird Johannes, da der Apostel sehr alt geworden sein soll, gewöhnlich mit hoher Stirn, weißen Haaren und Vollbart abgebildet (Abb. 3, 9).

Kleidung

Das Gewand, das Johannes auf Darstellungen trägt, besteht meist aus einem roten Umhang und einer blaue und grüne Aposteltunika (Abb. 2, 3, 6, 8, 9). Da er als erste Person das Messkleid getragen haben soll, wird er oft mit dem Priestergewand bekleidet dargestellt.

Adler

Das Evangelistensymbol des Johannes ist der Adler (Abb. 1). Er soll die Eigenschaften der Voraussicht, Schnelligkeit, Ausdauer, Entschlossenheit und Unerschrockenheit, die Johannes zugeschrieben werden, verbildlichen. Außerdem symbolisiert er den theologischen Höhenflug des Evangelisten und seine Nähe zu Gott.

Buch und Schriftrolle

Ein Buch oder eine Schriftrolle werden dazu verwendet Johannes als den Verfasser des Johannesevangeliums auszuweisen (Abb. 1, 2, 3). Oft sind auf einer aufgeschlagenen Seite oder ausgerolltem Stück Papyrus die lateinischen Worte "Initium Sancti Evangelii secundum Joannem. In pricipo erat verbum..."[2] zu lesen. Dies bedeutet übersetzt: "Beginn des heiligen Evangeliums nach Johannes. Am Anfang war das Wort."[3]

Kelch und Kessel

Durch die Darstellungstradition von den zwei Erzählungen aus der Legenda aurea, in denen Johannes jeweils dem Tod entgeht, kann Johannes auch an dem Kessel (Abb.7), in dem er in siedendem Öl hingerichtet werden sollte, und an dem Kelch (Abb.8), aus dem er Gift trinken sollte, identifiziert werden.

Darstellungsmotive

Da in der kirchlichen Tradition der Jünger Johannes und Verfasser des Johannesevangeliums als dieselbe Person anerkannt werden, wird auch in der Darstellung nicht zwischen ihnen unterschieden. Jedoch ist aus dem Darstellungsmotiv meist abzulesen, in welcher der beiden Rollen er abgebildet ist. Als Apostel ist er in szenischen Darstellungen des neuen Testaments zu finden und durch seine Nähe zu Jesus und an seinem jungen Alter zu erkennen. In Einzeldarstellungen wird Johannes meist durch seine Attribute, wie die des Buches oder des Adlers, ausgewiesen. Diese entstammen eher seiner späteren Rolle als Evangelist. In szenische Darstellungen zum Beispiel des Martyriums, des Überleben des Gifttranks und des Niederschreibens des Evangeliums wird Johannes im Titel meist als Evangelist bezeichnet, und nicht als Apostel, da es sich um Ereignisse nach seiner Jüngerzeit bei Jesus handelt. Das jugendliche Aussehen und die Gewandfarben können dennoch bei beiden Rollen als Merkmal für ihn dienen.

Einzeldarstellungen

Einzeldarstellungen des Johannes sind meist ganzfigurige Gemälde oder Skulpturen des Johannes als junger Mann. Sein Evangelistensymbol, der Adler, macht ihn eindeutig identifizierbar. Zusätzlich hält er oft ein Buch oder eine Schriftrolle als Symbol für sein verfasstes Evangelium. Die Marmorskulptur Heiliger Johannes von Camillo Rusconi von zwischen 1705 bis 1711 (Abb.1) zeigt den jugendlichen Johannes in wallendem Gewand mit dem Adler an seiner Seite. Außerdem hält er ein aufgeschlagenes Buch in der linken und eine Schreibfeder in der rechten Hand. Die leichte Drehung in seiner Figur und die Schreibgestik seiner Hände verleihen der Skulptur einen momenthaften Ausdruck. Sein Blick ist nach oben gerichtet, als erhielte Johannes in eben dem abgebildeten Moment göttliche Inspiration zur Niederschrift seines Evangeliums. Das jugendliche Alter der Figur widerspricht den Schilderungen seiner Vita, nach der er das Evangelium erst im hohen Alter verfasst haben soll, und entstammt der Bildtradition des jungen Apostels, dessen Alter zum Attribut auch in der Rolle des Evangelisten geworden ist.

Szenische Darstellungen

Vierergruppe der Evangelisten

Aus der Darstellung der vier Aposteln als Einzelfiguren entwickelte sich die Darstellungstradition der vier Evangelisten in einer Szene. Dabei werden sie meist wie in Peter Paul Rubens Gemälde Die vier Evangelisten von 1614 (Abb. 2) gemeinsam über ein Buch gebeugt und in angeregter Diskussion abgebildet. Ihr jeweiliges Evangelistensymbol weist die einzelnen Figuren aus. Über dem jugendlichen Johannes schwebt bei Rubens der Adler und unter Markus Stuhl liegt der Löwe. Neben Matthäus beugt sich ein geflügelter Mensch über das aufgeschlagene Buch und unter Lukas Sitz liegt der ihm zugehörige Ochse.

Gegenüberstellung mit Johannes dem Täufer

Immer wieder wird der Evangelist Johannes, der in der Apokalypse das Zeitenende prophezeite, mit Johannes dem Täufer, der die Ankunft des Gottessohnes Jesus vorhersagte, aufgrund der beiden Ankündigungen zusammen dargestellt. Abbildungen der beiden in einzelnen Bildfeldern werden mit Beginn der Renaissance in einen Bildraum zusammengeführt. El Grecos Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist von 1606 und Botticellis Thronende Maria mit dem Kind und den beiden Johannes von 1485 (Abb. 3) sind Beispiele dieser Bildtradition. In Botticellis Ausführung steht Johannes den Täufer neben dem Evangelisten in einer Sacra Conversazione. Dieser Bildtypus der heiligen Maria mit Jesuskind mit Heiligen zu beiden Seiten entwickelte sich im 15. Jahrhundert. Der Begriff, der gängig mit "heilige Unterredung"[4] übersetzt wird, muss jedoch weniger als Konversation, als Gemeinschaft verstanden werden. So sind die beiden Johannes bei Botticelli nicht sich gegenseitig, sondern dem Betrachter zugewandt. Der Täufer deutet zur sitzenden Maria und lenkt den Blick des Betrachters in die Mitte des Bildfeldes und weiter zum Evangelisten auf der rechten Seite. Johannes ist in hohem Alter mit weißem Bart dargestellt und an seinen Attributen des Buches und der Schreibfeder zu erkennen.

Christus-Johannes-Gruppe

Im Süden Deutschlands entwickelte sich um 1300 ein lokaler Bildtypus, der sich auf diese Region beschränkte, doch sich dort großer Beliebtheit erfreute. Bei der Christus-Johannes-Gruppe handelt es sich um die skulpturale Darstellung des Jesus Christus und dem ihm an der Brust ruhenden Johannes. Die meist in einer Skulptur umgesetzte Szene entstand durch das Herauslösen dieses zentralen Figurenpaares aus Darstellungstraditionen vom letzten Abendmahl. In der Bibel wird beschrieben, wie Johannes während des Abendmahls seinen Kopf an Jesus Brust anlehnte: "Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische saß an der Brust Jesu, welchen Jesus liebhatte." (Joh 13, 23). Es etablierte sich die von der restlichen Szene und Personen isolierte Zweifigurengruppe des Johannes und Christus als Andachtsbild. Der gläubige Betrachter sollte sich durch die Zweifigurengruppe in Johannes und dessen besondere Nähe zu Christus hineinversetzten können.

Die Christus-Johannes-Gruppe des Meister Heinrich von Konstanz von zwischen 1290 bis 1300 (Abb.4) stellt ein Beispiel für dieses Darstellungsmotiv dar.

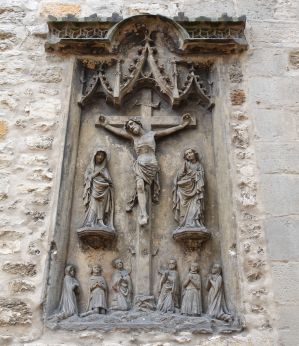

Kreuzigungsdarstellung

In Darstellungen der Kreuzigung sind Jesus meist Maria und Johannes zur Seite gestellt, da diese laut des Johannesevangeliums der Szene beiwohnten: "Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders liebhatte." (Joh 19, 26). Johannes, der als Apostel und Evangelist Jesus Leben und Wirken bezeugte und aufschrieb, und Maria, die Mutter Jesus, erhalten schon in frühen Darstellungen als wichtige Begleiter von Jesus einen Platz neben ihm.

Das Epitaph der Lorenzkirche von 1415 (Abb. 5) zeigt die traditionelle Darstellungsform des frontal abgebildeten Jesus am Kreuz mit Maria zu seiner linken und Johannes zu seiner rechten. Beide haben den Kopf in einem Ausdruck stiller Trauer gesenkt und blicken auf den Betrachter herunter. Dieser wird von dem Bildwerk an den Tod des Christus erinnert. Auch dieser Bildtypus des Epitaphs, einem Totengedächtnismahl, das unabhängig von der tatsächlichen Grabstätte in ähnlicher Gestaltung eines solchen an den entsprechenden Verstorbenen erinnern soll, ist der eines Andachtsbild. Meist handelt es sich wie in diesem Beispiel bei solchen Gedenkmalen um steinerne Halbreliefs.

In der Renaissance entwickelte sich aus den frontalen Andachtsbildern, in denen die Figuren nebeneinander aufgerufen werden, Darstellungen der Kreuzigungsszene mit situativen und momenthaften Charakter. In der Klage unter dem Kreuz, die Lukas Cranach der Ältere 1503 fertigstellte (Abb. 6) sind die drei Kreuze in einem Dreieck angeordnet. Das Kreuz von Jesus ist seitlich, leicht dem Betrachter geöffnet, abgebildet. Maria und Johannes stehen nahe beieinander und teilen die Trauer in einer Umarmung. Der symbolische Platz zur linken und rechten wird von einer Darstellung der biblischen Erzählung in einem perspektivischen und landschaftlichen Bildraum abgelöst. Diese Darstellungsart, die eine situative Nachstellung der Bibelerzählung suggeriert, wird mit der emotionalen Gestik und Mimik für den Betrachter nahvollziehbar und zugänglich.

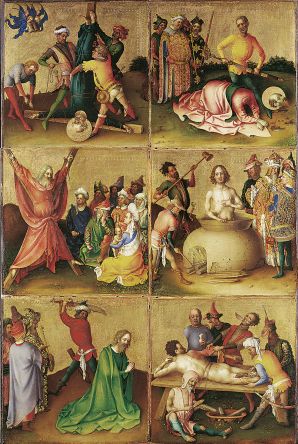

Martyrium

Frühe Bildtraditionen des Johannes stellen Johannes Ölmarter dar. Nach der Erzählung der Legenda aurea wird Johannes in dem Kessel kochenden Öls sitzend abgebildet. Stefan Lochners Apostelmartyrium von 1435, das in sechs Szenen die verschiedenen Martyrien einiger Apostel zeigt, enthält im rechten Bildfeld in der zweiten Zeile die Darstellung des Martyriums des Johannes, welches dieser jedoch lebend und sogar verjüngt überstanden haben soll. Deshalb sind in Gesicht und Gestik des Johannes leine Zeichen von Schmerzen zu erkennen, obwohl auf der linken Bildseite Figuren das Feuer unter dem Kessel anheizen. An der rechten Bildseite drängen sich die beiwohnenden Senatoren. Der Ölkessel, der die Martyriumsart auszeichnet und als Attribut des Johannes diesen ausweist, nimmt den zentralen Platz in der Bildmitte ein.

Mit dem Giftkelch

Der Kelch ist ein auch noch in späteren Darstellungen zu finden ist und vor allem in Deutschland und Spanien verbreitet war. Auf dem linken Flügel des Bartholomäusaltars von zwischen 1500 und 1505 (Abb. 8) ist diese Wundererzählung abgebildet. Johannes hält in der linken Hand den Kelch, aus dem eine Schlange emporsteigt, die das entweichende Gift symbolisieren soll. Mit der rechten Hand macht er mit dem ausgestreckten Zeige- und Ringfinger den Segensgestus, mit dem der vergiftete Trank für ihn genießbar wurde.

Diktat des Evangeliums

In der Ostkirche ist die Darstellung der nur außerbiblisch belegten Szene des Diktats des Evangeliums von Johannes an seinen Schüler Prochoros verbreitet. Dort wird Johannes im Gegensatz zur abendländischen Tradition im Greisenalter mit weißem Haar und Vollbart abgebildet. Die Ikone von Angelos (Abb. 9) zeigt diese Szene. Die Gebirgshöhle hinter den zwei sitzenden Figuren ist eine frühe Umsetzung der Landschaftsdarstellung, die den hier noch vorhandenen Goldhintergrund in späteren Bildwerken ablösen wird. Johannes blickt in die linke obere Bildecke, aus der eine Hand und Strahlen zu ihm herunterdeuten. Diese Verbildlichung der göttlichen Inspiration, kann in weiteren Umsetzungen der Szene auch durch einen ganzfigurigen Engel dargestellt sein.

Apokalypsenvision

Die bildliche Umsetzung der Erhaltung und des Inhalts der Apokalypse des Johannes findet sich meist in Form von Bibelillustrationen und Bilderfolgen. Als Beispiel für dieses Darstellungsmotiv soll hier Dürers Holzschnittreihe behandelt werden. Der deutsche Künstler Albrecht Dürer brachte im Jahr 1489 zwei Großfolienbände mit einmal der deutschen und einmal der lateinischen Version der Johannes Apokalypse unter dem Titel Die heimlich Offenbarung Johannis und Apocalipsis cum figuris heraus, die aus 15 Textblätter auf der linken Seite mit 15 ganzseitigen Holschnittdrucken auf der rechten Seite bestehen. Die Holzschnitte zeigen Szenen der Johannesvision der Apokalypse und dominieren und kommentieren den Text, der fortlaufende nicht den jeweiligen Darstellungen zugeordnet ist, sondern in den Hintergrund tritt.

Den Szenen aus der Apokalypse ist ein Holzschnitt mit der Darstellung der Ölmarter des Johannes vorangestellt. Das Überleben des Hinrichtungsversuchs in einem Kessel siedenden Öls wird hier als Gottes Wahrheitsbeweis für die folgende Apokalypsenschilderung herangezogen. Diese zeigt Johannes immer wieder als in der Vision selbst auftretende Figur. Er ist immer an seinem gleichbleibenden Gewand und jugendlichen Aussehen, so wie seine Rolle in der Bildhandlung zu identifizieren. Im zweiten Holzschnitt Johannis erblickt die sieben Leuchter (Abb. 10) ist Johannes demütig auf seine Hände blickend in der linken Bildecke knieend zu finden. Über ihm thront die im auftuenden Himmel ihm erscheinende Gottesgestalt mit dem wie im Bibeltext beschriebenen weißem Bart und dem wallendem Haar, sieben Sternen in der rechten Hand und dem aus dem Mund kommenden Schwert. Drei Kerzenleuchter auf der einen Seite und vier auf der anderen stellen die sieben Leuchter, die Johannes in der ersten Visionsszene sah, dar und schließen mit den Figuren des Johannes und Gottes einen Kreis. Wolken auf beiden Bildseiten und am unteren Bildrand markieren den sich öffnenden Himmel. Dadurch, dass Johannes auf diesem Wolkenrand sitzt, ist er in die Vision miteingeschlossen, statt ihr, wie in anderen Darstellungen üblich, als der empfangende Betrachter der Offenbarung nur beizuwohnen. Wenn der abgebildete Johannes also Teil der Vision ist, dann fiele der Blickpunkt des Betrachters des Holzschnittes mit dem des die Vision erhaltenden Johannes zusammen, der sich selbst in der Vision erblickt. Durch diese Perspektivierung erhalten die Dürer Holzschnitte der Apokalypse eine besondere Unmittelbarkeit.

Quellen- / Literaturverzeichnis

- Alle Zitationen eines Bibeltexts aus: Gute Nachrichtbibel, 1997, Ausgabe 2002.

- Beer, Simon: Vom Körper und vom Geist - eine "Sacra conversazione" über die Würde des Menschen. In: derslb. (Hg.): Sacraconversazione, Basel,1999.

- Betz, Otto, Beate Ego, Werner Grimm, Wolfgang Zwickel (Hg.): Calwer Bibellexikon, Band 1. Stuttgart 2006, S.330-333, 670-681.

- Bloch, Peter, Ursula Nilgen und Else Förster: Evangelisten. In: RDK Labor, URL: https://www.rdklabor.de/wiki/Evangelisten#B._Typen_und_Geb.C3.A4rden (letzter Zugriff 13.08.2022).

- Braunfels, Wolfgang (Hg.): Lexikon der christlichen Ikonografie, Siebter Band, Ikonografie der Heiligen, Freiburg 1994, S.108-130.

- Clevleand Museum of Art: Christ and Saint John the Evangelist, URL: https://www.clevelandart.org/art/1928.753# (letzter Zugriff 15.08.2022).

- Gemäldegalerie Berlin: Thronende Maria mit dem Kind und den beiden Johannes, URL: https://id.smb.museum/object/864025/thronende-maria-mit-dem-kind-und-den-beiden-johannes (letzter Zugriff 21.08.2022).

- Jacobus, de Voragine: The golden legend or lives of the saints, Caxton, William (Übersetzung), London 1900.

- Joachim Schäfer: Johannes. In: Ökumenisches Heiligenlexikon, URL: https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes.html (letzter Zugriff 13.08.2022).

- Perrig, Alexander: Albrecht Dürer oder Die Heimlichkeit der deutschen Ketzerei. Die Apokalypse Dürere und andere Werke von 1495 bis 1513, Weinheim 1987.

- Schoenen, Paul: Epitaph, URL: https://www.rdklabor.de/wiki/Epitaph (letzter Zugriff 16.08.2022).

- ↑ Betz, Otto, Beate Ego, Werner Grimm, Wolfgang Zwickel (Hg.): Calwer Bibellexikon, Band 1. Stuttgart 2006, S. 671.

- ↑ Braunfels, Wolfgang (Hg.): Lexikon der christlichen Ikonografie, Siebter Band, Ikonografie der Heiligen. Freiburg 1994, S.113.

- ↑ Joachim Schäfer: Johannes. In: Ökumenisches Heiligenlexikon, URL: https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes.html (letzter Zugriff 13.08.2022)

- ↑ Gemäldegalerie Berlin: Thronende Maria mit dem Kind und den beiden Johannes, URL: https://id.smb.museum/object/864025/thronende-maria-mit-dem-kind-und-den-beiden-johannes (letzter Zugriff 21.08.2022).