Fußwaschung Jesu

ARTIKEL IST NOCH NICHT KORRIGIERT UND FREIGEGEBEN

In der Geschichte der Fußwaschung Jesu wusch Jesus die Füße seiner Jünger. Zuerst wehrte sich Petrus dagegen, doch nachdem Jesus zu Petrus sagte, dass er sonst keinen Teil an seiner Gemeinschaft habe, wollte Petrus, dass Jesus nicht nur seine Füße wäscht, sondern auch seine Hände und seinen Kopf. Die Fußwaschung Jesu kann als Symbol der Hingabe und Dienst Jesus gegenüber seinen Jüngern verstanden werden.

Quellen

Die Geschichte der Fußwaschung ist im Johannesevangelium zu finden.

„1 Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. 2 Und nach dem Abendessen – als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete; 3 Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging – 4 da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. 5 Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. 6 Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? 7 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. 8 Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. 9 Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt! 10 Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. 11 Denn er wusste, wer ihn verraten würde; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. 12 Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? 13Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin’s auch. 14 Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. 15 Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. 16 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. 17 Wenn ihr dies wisst – selig seid ihr, wenn ihr’s tut“ Lutherbibel 2017, Joh 13, 1-17[1].

Geschichte des Ereignisses

Vor dem letzten Abendessen legte sich Jesus einen Schurz um, goss Wasser in ein Becken, wusch die Füße seiner Jünger und trocknete sie mit dem Schurz. Zuerst wehrte sich Simon Petrus dagegen. Jesus sagte zu Petrus, dass Petrus diesen Akt in diesem Moment nicht verstehe, aber dass er es später erfahren würde. Zudem sagte Jesus, dass wenn er Petrus nicht die Füße wasche, dass Petrus keinen Teil an seiner Gemeinschaft habe. Daraufhin wollte Petrus, dass Jesus nicht nur seine Füße wäscht, sondern auch seine Hände und seinen Kopf. Jesus erwiderte ihm, dass er nur die Füße gewaschen haben muss, denn er ist ganz rein. Jesus sagte anschließend, dass nicht alle seiner Jünger rein sind, denn er wusste bereits, dass ihn Judas, der Sohn des Simon Iskariot, verraten würde. Nachdem er die Füße alle seiner Jünger gewaschen hatte, erklärte er seinen Jünger, was er gerade getan hatte und, dass sie seinem Beispiel nachahmen sollten. So wie er, obwohl er Herr und Meister ist, die Füße seiner Jünger gewaschen hatte, so sollten auch sie sich gegenseitig die Füße waschen.

Verweis auf andere Bibelstellen

Die Fußwaschung Jesu wird mit den alttestamentlichen Szenen mit Moses vor dem Dornbusch (Ex 3 – 4:18) sowie von Josua und dem Engel (Jos 5:13-15) verglichen. Gott sagte zu Moses beziehungsweise der Engel sagte zu Josua, dass er seine Schuhe ausziehen soll, da er auf heiligem Land steht (Ex 3:5; Jos 5:15). Die Fußwaschung Jesu verweist auch auf die neutestamentlichen Ereignisse der Menschwerdung, Passion und Heilsgeschichte Jesu sowie auf die Sündervergebung durch seine Kreuzigung. Die Darstellungen der Fußwaschung Jesu als Teil des Passionszyklus ist häufig in der abendländischen Kleinkunst zu sehen. Seltener wird die Fußwaschung Jesu auch in Verbindung mit dem Abendmahl abgebildet[2]. Die Fußwaschung Jesu wird zum Teil auch als „Begründung der Gemeinde“[3] verstanden. Die Fußwaschung Jesu wird sowohl als Teil von Zyklen als auch als „eigenständiges Altarbild“[3] dargestellt und ist in den Teilen von Kirchen zu sehen, welche zur Durchführung des Gründonnerstagsritus verwendet wird[2].

Bildtradition

Die ersten Darstellungen der Fußwaschung Jesu zeigen Jesus meist „im Profil und nach rechts gewandt“[3] und mit einem umgegürteten Schurz abgebildet. Vom Ende des vierten bis zum Anfang des fünften Jahrhunderts wurden diese Szenen auf Passionsarkaden abgebildet. Auf diesen Darstellungen ist nicht die Waschung zu sehen, sondern Jesus, der ein Tuch hält, und Petrus, der eine Sandale ausgezogen hat. In späteren Darstellungen beugt sich Jesus vor seinen Jüngern und wäscht ihre Füße[3]. Ab der Mitte des elften Jahrhunderts kniet Jesus in Darstellungen im Westen vor seinen Jüngern als Symbol der Hingabe zu ihnen[2]. Eine Abbildung in der Jesus auf dem Boden kniet ist der handkolorierte Holzschnitt von Anton Korberger aus dem Jahre 1491 (Abb. 1).

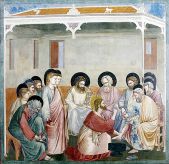

Die Fußwaschung ist im Orient ein bekanntes Ritual vor Mahlzeiten. Es wird symbolisch für den „Dienst von Untergebenen“[3] einer Hand auf seinen Kopf verstanden. Demnach vermittelte Jesus seinen Jüngern im Voraus, seine Hingabe für sie, im Wissen, dass er bald verraten und sterben würde. Zudem forderte Jesus seine Jünger ihrer „Nächsten“[3] zu dienen und rief sie so zur weiteren Gemeinschaft auf, auch wenn er bald nicht mehr bei ihnen sein würde[3]. In weiteren Darstellungen steht Jesus mit einem Sprechgestus vor Petrus, wie in der Darstellung auf Fichtenholz von Hans Holbein der Ältere aus dem Jahre 1501 (Abb. 2) zu sehen ist. In anderen Darstellungen berührt Jesus die Füße von Petrus[2], welcher gegenüber von Jesus erhöht sitzt. Jesus hält den Fuß von Petrus fest, um ihn über einer Schüssel zu waschen. Die abwehrende Haltung von Petrus wird durch seine Mimik und Gestik gekennzeichnet[3], was zum Beispiel auf der Freskenmalerei von Giotto (Abb. 3) aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts zu sehen ist. In einigen Darstellungen zeigt Petrus mit einer Hand auf seinen Kopf (gemäß Jo 13:9)[2], den er zusätzlich zu seinen Füssen auch gewaschen haben möchte[3]. Diese Haltung von Petrus ist zum Beispiel auf der Friese der Abteikirche Saint-Gilles stammend aus der Mitte des zwölften Jahrhunderts (Abb. 4) sowie auf dem Holzschnittdruck von Albrecht Dürer aus den Jahren 1509-1510 (Abb. 5) zu sehen.

In den Darstellungen ab der Mitte des elften Jahrhunderts mit dem knieenden Jesus ist neben Jesus ein Engel zu sehen, der Jesus bei der Fußwaschung assistiert[2]. Eine Darstellung, in der Jesus den rechten Fuß von Petrus am Waschen ist, ist das Mosaik auf der nördlichen Wand in der Hosios Lukas (Abb. 6).

In neuzeitlichen Darstellungen ist im Hintergrund der Raum, der für das Abendmahl vorbereitet ist und wo die Jünger versammelt sind, zu sehen[3]. Die Jünger sind in diesem Raum versammelt und ziehen ihre Sandalen aus. Sowohl der für das Abendmahl vorbereitete Raum als auch Jünger, die ihre Sandalen am Ausziehen sind, sind auf dem Öl auf Leinwandgemälde von Jacopo Tintoretto im Jahre 1549 (Abb. 7) dargestellt. Im Kontrast zu früheren Bildern ist in späteren Darstellungen auch „der Verräter“[2] Judas Iskariot dargestellt. Im Vergleich zu den anderen Jüngern hat er ein hässliches Erscheinungsbild und entweder „keinen oder einen weniger betonten Nimbus“[2]. Auf der bereits erwähnten Freskenmalerei Washing oft the Feet von Giotto (Abb. 2) aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts ist beispielsweise Judas links, der Dritte von vorne zu sehen. Sein Nimbus ist dunkelblau und steht somit im Kontrast zu den Nimbussen der anderen Jünger, deren Nimbus schwarz ist. Judas trägt meistens ein gelbes Gewand, welches farblich symbolisch für die „Narren im Mittelalter“[2] verstanden werden kann. In Nordeuropäischen Darstellungen hat Judas meistens roote Haare, welche als farbliches Zeichen „des Feuers und des Blutvergießens Sünde und Gefahr“[2] interpretiert werden können. Im Ölgemälde von Tintoretto steht Judas im Kontrast zum vor Petrus knieenden Jesus und dem neben Jesus abgebildeten, jugendlichen Johannes sowie „den Lieblingsjüngern am anderen Bildende“[2]. Das Ölgemälde, das von Brown im 19. Jahrhundert gemalt wurde (Abb. 8), kann durch die Fußwaschung und damit verbundene Dienst Jesus sowie der „Anspruchslosigkeit“[2] als „Sozialkritik“[2] verstanden werden.

Quellen- / Literaturverzeichnis

- ↑ o. A. (2017). Johannes 13.1. - Johannes 13.2. Lutherbibel. Deutsche Bibel Gesellschaft. https://www.die-bibel.de/lesen/LU17/JHN.13/Johannes-13. Abgerufen am 07.03.2023.

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 Kirschbaum, E., & Braunfels, W. (1994). Fußwaschung Jesu. In Lexikon der christlichen Ikonographie: 2: Allgemeine Ikonographie F-K (8. Aufl., S. 70-71). Herder.

- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 Poeschel, S. (2007). Die Passion: Die Fußwaschung. In Handbuch der Ikonographie: Sakrale und profane Themen der bildenden Kunst / Sabine Poeschel (2. Aufl., S. 166-168). Primus-Verlag.