Geburt Christi

ARTIKEL IST NOCH NICHT KORRIGIERT UND FREIGEGEBEN

Maria und Josef mussten nach Bethlehem reisen, um sich in die Volkszählung einzutragen. Als sie dort ankamen, gab es in der Herberge keinen Platz mehr für sie. Deshalb fand die Geburt Jesu in einem Stall statt, wo Maria ihn in eine Krippe legte. Nach der Geburt kamen Hirten, um das neugeborene Kind zu sehen, da ihnen ein Engel von der Geburt des Erlösers berichtet hatte.

Quellen

Die Geschichte der Geburt Christi ist im Neuen Testament der Bibel zu finden. Das Ereignis selbst wird hauptsächlich vom Evangelisten Lukas in Lk 2, 1-20[1] beschrieben. Er berichtet, dass Maria und Josef auf Reisen waren, als das Kind zur Welt kam. Sie fanden Unterkunft in einem Stall und legten das Kind in eine Krippe. Auch Matthäus beschreibt die Weihnachtsgeschichte in Mt 1, 18-25[2]. Er berichtet, dass Maria schwanger wurde, während sie mit Josef verlobt war. Als Josef erfuhr, dass Maria schwanger war, entschied er sich, sie heimlich zu verlassen, aber ein Engel erschien ihm im Traum und sagte ihm, dass das Kind vom Heiligen Geist stamme und dass er es annehmen solle, was er daraufhin tat. Die Evangelisten Markus und Johannes hingegen, erwähnen Jesu Geburt an keiner Stelle. Beide beleuchten unterschiedliche Details, die in der Kunst wiedergefunden werden können.

Geburt Jesu im Lukas-Evangelium

„1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. 4

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, 5 damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 9 Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. 17 Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.“ (Lk 2, 1-20[1])

Geburt Jesu im Matthäus-Evangelium

„18 Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. 19 Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen.

20 Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. 21 Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. 22 Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jesaja 7,14): 23 »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns.

24 Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 25 Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus.“ (Mt 1, 18-25[2])

Geschichte des Ereignisses

Die Geburt Jesu ist ein zentrales Ereignis in der christlichen Religion. Nach der Überlieferung wurden Maria und Josef, die Eltern Jesu, zur Zeit der römischen Herrschaft in Bethlehem auf ihrer Reise zur Volkszählung von einem Wirt abgewiesen und fanden schließlich in einem Stall Unterschlupf. Dort brachte Maria Jesus zur Welt und legte ihn in eine Krippe, da es im Stall keinen geeigneteren Platz für ihn gab. In dieser Nacht erschien den Hirten auf den Feldern um Bethlehem ein Engel, der ihnen die frohe Botschaft von der Geburt des Messias verkündete. Die Hirten eilten daraufhin zum Stall und verehrten das neugeborene Kind. Später kamen auch die Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern von Bethlehem folgten, um dem neugeborenen König ihre Gaben zu bringen. Die Geburt Jesu wird von Christen weltweit als ein Zeichen von Gottes Liebe zu den Menschen und als Beginn eines neuen Zeitalters des Heils und der Hoffnung gefeiert. Das Ereignis hat auch einen tiefen kulturellen Einfluss und wird in vielen Ländern mit unterschiedlichen Bräuchen und Traditionen begangen. Man kann die Geschichte der Geburt Jesu auch als "Geburtserzählung" oder "Geburtsgeschichte" bezeichnen, da das Wort "Weihnachten" in den Evangelien nicht erwähnt wird. Erst später wurde Weihnachten als Fest etabliert.

Verweis auf andere Bibelstellen

Die Geburt Christi ist eines der wichtigsten Ereignisse in der christlichen Religion und hat im Laufe der Geschichte viele Interpretationen und Geschichten hervorgebracht. Neben den Evangelien von Lukas[1] und Matthäus[2] berichten auch das Buch Jesaja, das Proto-Evangelium des Jakobus, das Pseudo-Matthäus-Evangelium, die Legenda Aurea und die Visionen der Hl. Birgitta über die Geburt Christi.

Das Buch Jesaja beschreibt in Jesaja 1, 3[3] die Geburt eines Kindes, das als "Immanuel" bekannt ist, was "Gott ist mit uns" bedeutet. Dieses Kind soll ein Zeichen für das Volk Gottes sein und seine Geburt wird als ein Wunder betrachtet. Das Proto-Evangelium des Jakobus[4] ist eine apokryphe Schrift, die um 150 n. Chr. entstanden ist. Sie beschreibt die Geburt Jesu aus der Sicht von Maria. Laut dieser Schrift war Maria jung und unverheiratet, als sie vom Heiligen Geist schwanger wurde. Sie brachte das Kind in einem Stall zur Welt und legte es in eine Krippe. Das Pseudo-Matthäus-Evangelium[5] ist eine weitere apokryphe Schrift, die im 7. Jahrhundert entstanden ist. Sie beschreibt die Geburt Jesu aus der Sicht von Josef. Laut dieser Schrift war Josef zunächst wütend, als er erfuhr, dass Maria schwanger war, aber ein Engel erschien ihm im Traum und überzeugte ihn, das Kind anzunehmen. Die Schrift beschreibt auch, wie Josef und Maria auf ihrer Reise nach Bethlehem von Wundern begleitet wurden. Die Legenda Aurea[6] ist eine Sammlung von Heiligengeschichten, die im 13. Jahrhundert von Jacobus de Voragine zusammengestellt wurde. Sie enthält eine ausführliche Beschreibung der Geburt Christi, einschließlich der Reise von Maria und Josef nach Bethlehem und der Geburt in einem Stall. Die Visionen der Hl. Birgitta[7] sind eine Reihe von Visionen, die die heilige Birgitta von Schweden im 14. Jahrhundert hatte. In einer ihrer Visionen sah sie die Geburt Christi und beschrieb, wie Maria und Josef in einem Stall Zuflucht fanden und das Kind in eine Krippe legten. Sie beschrieb auch die Engel, die die Geburt ankündigten und die Hirten, die dem Kind huldigten.

Bildtradition

Frühchristlich-westliche Typen

Erhaltene Darstellungen der Geburt Christi finden wir seit dem ersten Drittel des 4. Jahrhunderts. Die wichtigsten Bildelemente der frühesten Darstellungen aus dieser Zeit sind das Jesuskind in der Krippe mit Ochs und Esel, welche auch als „Vertreter des Juden- und Heidentums“[8] gedeutet werden. Der Esel trägt nach diesem Denken die Last des Götzendienstes. Das Jesuskind liegt zwischen den beiden Tieren und befreit sie von ihrem Joch. Das könnte man auch im übertragenden Sinne verstehen: Jesus, der Retter, befreit die Menschen von Knechtschaft und schenkt ihnen Freiheit[9]. Zu den weiteren Bildelementen zählen nach Lk 2, 8[1] ein oder mehrere Hirten. Die theologische Bedeutung der Gottesmutter Maria wird nach den christologischen Auseinandersetzungen des 4. und 5. Jhdts. in der Bildkomposition mehr betont. So ist sie, falls sie dargestellt ist, zwar immer noch am Bildrand, aber unmittelbar neben der Krippe zu finden. Die Geburtsszene bleibt bis zum 5. Jh. mit der Magieranbetung verbunden. Während Maria selten dargestellt wird, ist Josef teilweise überhaupt nicht zu finden. Er ist erst ab dem 6. Jh. fester Bestandteil des Bildes. Das Jesuskind wurde entweder bereits in Windeln gelegt oder wird nach Lk 2, 7[1] in diese eingewickelt. In einigen Darstellungen liegt es auf einem Tuch, welches über die Krippe gelegt wurde. Häufig fällt das Tuch über die Krippe herab wie über einen Altar. Das Marmorrelief (Abb. 1) ist eines der frühesten erhaltenen Geburtsbilder, das diesen Typus, der bis zum 6. Jh. verfolgt werden kann, zeigt.

Die Ähnlichkeit der Krippe in einigen Darstellungen ist möglicherweise unter dem Einfluss der Theologie des 4. Jhdts. bewusst angestrebt worden. Christus selbst hat sich als das „lebendige Brot“[10] bezeichnet und damit ist schon im NT der sakramentale Charakter der Menschwerdung Christi angezeigt worden. Zusätzlich dazu wird dem frühen Darstellungstypus der Geburt Christi nicht selten ein Prophet beigestellt. Der Stall wird am dem 4. Jh. meist offen mit einem auf Stützen ruhenden Ziegeldach dargestellt.

5. Jh.

Die Darstellung der Geburt Christi und die der Magieranbetung wird nun nicht mehr so oft miteinander verbunden, sondern von zyklisch aufeinanderfolgenden Darstellungen abgelöst. Auch Josef erscheint in den Darstellungen und ist gelegentlich durch Attribute wie eine Säge als Zimmermann gekennzeichnet. Man sieht nun häufiger Darstellungen, in denen Maria und Josef sich gegenübersitzen. Die Krippe mit dem Jesuskind sowie Ochs und Esel sind zwischen ihnen wiederzufinden.[8]

6. Jh.

Wie oben genannt, erhält Josef ab dem 6. Jh. einen festen Platz im Bildtypus der Geburt Christi. Seine Stellung in der Komposition ist wechselnd. Manchmal ist er stehend dargestellt, in einer anderen Darstellung hockend auf dem Boden. Dieser Bildtypus ist bereits auf Elfenbeinreliefs des frühen Mittelalters sowie in der Monumentalkunst bis ans Ende des Mittelalters zu finden.

Hochgotik des 13. bis 14. Jhdts.

In der Hochgotik wird eine Veränderung in der Art der Darstellung erkennbar, für die höchstwahrscheinlich der Wunsch nach einer Vermenschlichung des Geburtsmysteriums eine Rolle spielte. Es wird nun bevorzugt, die Gottesmutter auf dem Bett oder Lager ruhend darzustellen. Diese Darstellung, die schon in den Bildwerken der frühmittelalterlichen und romanischen Kunst bevorzugt wird, bestimmt als neuer Typus um das 13. Jh. die Ikonographie der Geburt Christi.

14. Jh.

Erst im 14. Jh. taucht in Anlehnung an das 4. Jh. in der italienischen Kunst der Bildtypus der neben der Krippe sitzenden Gottesmutter wieder auf. Jedoch in abgewandelter Form, denn Maria und Josef werden nun oft auf einem felsigen Boden sitzend dargestellt. Häufig sitzen sich die beiden gegenüber und schauen sich an. Vorbilder des italienischen Bildtypus mit der auf dem Boden sitzenden Maria sind entweder byzantinische, bei welchen Maria meist sitzend, oder frühere christliche Darstellungen, bei denen sie thronend dargestellt ist. Die italienische Kunst hält sich nicht mehr an die frühchristlichen Denkmäler, sondern stellt die Gottesmutter sitzend auf dem Boden dar, wodurch sich der Charakter der Bildaussage spürbar verändert. Es wird vor allem auf die Demut der Jungfrau und auf die Armut und Bedürftigkeit, in die Jesus hineingeboren wurde, angespielt. Auch das Sitzen auf dem Boden ist als Zeichen der Demut zu verstehen. Der italienische Typus ist fast ausschließlich in Italien zu finden und begegnet nur während des 14. und 15. Jhdts. Es wird deutlich eine religiöse Haltung erkennbar, welche auf den Mönch Bernhard von Clairvaux zurückgeht, der sich intensiv mit dem Mysterium der Geburt Christi beschäftigte. Die durch ihn angebahnte gefühlsbetonte religiöse Vorstellungswelt wird in der franziskanischen und dominikanischen Frömmigkeit weiterentwickelt und in der Kunst mit Darstellungen wie der auf dem Boden sitzenden Gottesmutter Maria gefestigt. In Franziskanerkirchen, aber vor allem in Dominikanerkirchen sind Darstellungen dieses Typus sehr häufig anzutreffen. Die Abb. 2 aus dem Jahr 1335 zeigt Maria auf dem Boden sitzend und ihr Kind zärtlich im Arm haltend. Unterhalb der beiden sitzt Josef auf einem Felsen. Im Gemälde von Simone die Crocefissi Ende des 14. Jhdts. (Abb.3) sitzen sich Maria und Josef symmetrisch gegenüber, während Maria Josef ein Stück überragt, was ihre Bedeutsamkeit hervorheben könnte. Sie ist auch diejenige, die das Kind in den Armen hält und zusätzlich mit den Wickeln beschäftigt ist. Bereits in der frühchristlichen Sarkophagplastik ist die Anwesenheit der Hirten ein typisches Attribut. Die anbetende Geste hierbei ist jedoch neu. Gelegentlich sieht man Darstellungen, in denen die Jungfrau das Kind auf dem Schoß hält und die Hirten andächtig zu Jesus emporschauen.

Orientalisch-byzantinische Darstellungen

Die Ikonographie des Bildtypus verändert sich und so wird die Geburtsszene in der östlichen Kunst detaillierter und ausführlicher wiedergegeben. Die Jungfrau Maria wird nun nicht mehr sitzend, sondern auf einer Matratze liegend dargestellt. Dabei dienen antike Geburtsszenen wie z.B die Geburt von Dionysos als formale Vorbilder dieser Bildgestaltung. Die Darstellung eines hohen Altars ist für die östliche Kunst typisch. Außerdem ist häufig eine Geburtsgrotte mit dem Jesuskind, mit Ochs und Esel und mit dem Stern von Bethlehem, der als Licht über der Grotte am Himmel leuchtet, zu erkennen. Während im frühchristlich westlich-römischen Typus nur ein offenes Schutzdach über dem Stall dargestellt wurde, ist es in der byzantinischen Kunst fast immer eine Grotte oder Felsenhöhle. Diese Darstellung ist in Anlehnung an die Erzählung im Protoevangelium des Jakobus[4] und im Pseudo-Matthäus-Evangelium[5] entstanden. Die christlich-westliche Tradition lehnte solche apokryphen Schriften ab, deswegen wurde die Krippe vermutlich statt in eine Grotte in einen Stall gestellt. Nach diesen neutestamentlichen Apokryphen werden statt den Hirten zwei bei der Geburt anwesenden Hebammen oder Wärterinnen, welche die Namen Zelomi und Salome tragen, abgebildet. Das Mysterium der Geburt durch die Jungfrau wird durch die Überlieferung der ungläubigen Salome bekräftigt. Diese hinterfragt die Möglichkeit einer Geburt durch eine Jungfrau und erhält zur Strafe eine gelähmte Hand, die verdorrt. Ihre Heilung erfolgt erst, als sie das Jesuskind auf Anweisung eines erscheinenden Engels berührt.

5. und 6. Jh.

Die Erzählung dient als beliebtes Zeugnis der Jungfrauengeburt in der östlichen Kunst. Das Motiv der Heilung suchenden Salome ist auch in der westlichen Kunst bis ins Frühmittelalter dargestellt worden und vor allem in besonders byzantinisch beeinflussten Werken zu finden. Das Bildnis in Abb. 4 aus dem Markusdom in Venedig zeigt die Überlieferung der ungläubigen Salome, die ihre Hand zu Jesus emporhebt. In der Mitte des 5. Jhdts. verändert sich das Hebammenmotiv. Maria wird nun immer häufiger im Moment der Zuwendung zur Hebamme abgebildet. Manchmal ist diese Darstellung völlig aus dem Zusammenhang der eigentlichen Geburtsszene herausgelöst, sodass das Jesuskind zwar noch in der Krippe liegt, Ochs und Esel aber möglicherweise ganz fehlen. Die ikonographischen Bildwerke der bei der Gottesmutter Maria Heilung suchenden Salome und das Vorzeigen ihrer gelähmten Hand, sind byzantinisch beeinflusst und vereinzelt auch in der westlichen Kunst zu finden.

Abendländische Kunst

Die abendländische Kunst hingegen bildet das Motiv der ungläubigen Hebamme selten ab und bevorzugt den Moment der apokryphischen Erzählung, in dem die Hebamme sich Maria zuwendet und bei ihr um Fürbitte fleht. Die starke Ablehnung der Apokryphen auf Seiten der westlichen Kunst hat dazu geführt, dass dieses Motiv selten wiedergegeben wurde. Im Abendland ist es, wenn auch nur vereinzelt, während des ganzen Mittelalters bis zur Spätgotik zu verfolgen. Seit dem 7. Jh. beginnt die Darstellung des „Bad[s] des Jesusknaben[s]“[8] (s. Abb. 8) in der byzantinischen Kunst. Dieses Bildmotiv ersetzt das apokryphische Motiv der ungläubigen Salome, bekräftigt aber gleichermaßen die Vorstellung der tatsächlichen Menschwerdung des Herrn. Zudem hat die Darstellung der Badeszene eine symbolische Bedeutung, denn sie ist gleichzeitig als Hinweis auf das Geheimnis der Taufe zu verstehen. Die Hebammen wurden jedoch nicht vollständig aus dem Bildtypus verbannt, sondern sind in der Badeszene mit dem Bad des Jesuskindes beschäftigt. Das Bad des Kindes ist in der abendländischen Kunst während des ganzen Mittelalters zu finden, tritt aber nach 1400 nur noch selten auf und ist in Italien ab dem 15. Jh. nicht mehr zu finden. Die Badeszene selbst wird in der Gotik ohnehin realistischer dargestellt, denn das taufbeckenartige Badegefäß wird durch einen hölzernen Badezuber ersetzt und die Hebammen halten häufig Accessoires wie Handtücher zum Trocknen des Kindes bereit, während Maria und Josef das Baden des Sohnes übernehmen.

Daraus lassen sich die folgenden ikonographischen Bildelemente ableiten:

Feste ikonographische Elemente[8]

Das byzantinische Geburtsbild zeichnet sich durch eine Reihe fester ikonographischer Bildelemente aus. Zentral ist dabei die Geburtsgrotte, in der eine altarartige Krippe aufgestellt ist, auf der das Christuskind liegt. Hinter der Krippe stehen Ochs und Esel, deren Köpfe über den Krippenrand blicken und das göttliche Kind betrachten. Die Gottesmutter Maria liegt entweder auf einem Polster (s. Abb. 5) oder sitzt neben der Krippe. Der Nährvater Josef ist meist nachdenklich auf dem Boden oder einem Felsblock sitzend dargestellt (s. Abb. 2 o. Abb. 5). Oft wird auch das Bad des Kindes gezeigt, begleitet von einer oder zwei Hebammen. Ein weiteres zentrales Motiv ist der Stern von Bethlehem oder ein Himmelssegment mit Strahlen, das die göttliche Herkunft des Kindes betont. Lobpreisende Engel verkünden die Geburt den Hirten (s. Abb. 5 o. Abb. 9) oder es wird die Anbetung der Magier oder die Reise nach Bethlehem in das Geburtsbild aufgenommen.

Ab dem 16. Jahrhundert werden bereits abendländische Einflüsse sichtbar, unter anderem in der Darstellung der Maria, die neben ihrem Mann Josef andächtig bei deren Sohn Jesus an der Krippe kniet (s. Abb. 11). Diese Veränderungen spiegeln den wachsenden Einfluss der westlichen Kultur auf die Kunst wider.

Typen der Geburt Christi in der abendländischen Kunst

Mittelalter

Die mittelalterlich-abendländische Darstellung der Geburt Christi knüpft sowohl an die frühchristlich-westliche wie auch an die orientalisch-byzantinische Bildtradition an, übernimmt ikonographische und typologische Einzelheiten und entwickelt daraus selbstständige Bildformen. Wie bereits genannt, wurde zwischen dem 5. und 6. Jh. entweder die Szene der ungläubigen Salome oder die Badeszene dargestellt. Ab dem 6. bis Mitte des 9. Jhdts. treten vermehrt Darstellungen auf, welche die einzelnen Szenen vereinen und so sieht man aus dieser Zeit häufig Werke, in denen die verdorrte Hand der ungläubigen Salome gleichzeitig mit dem Bad des Jesuskindes abgebildet ist.

9. Jh.

Ab Beginn des 9. Jahrhunderts wird das abendländische Bild der Geburt Christi stark vereinfacht. Die wesentlichen Bildelemente werden nun von Jesus, Maria, Josef und Ochs und Esel bestimmt. Die Krippe wird durch ihren enormen Maßstab im Vergleich zur restlichen Bildkomposition auffallend betont und symmetrisch in die Bildmitte gerückt. Dabei wird der offene Stall oder die Geburtshöhle durch Architektur ersetzt, die dem eigentlichen Stall einen königlich-städtischen Charakter verleiht. So sind auch städtische Arkaden, aus denen die Köpfe von Ochs und Esel herausblicken, ein beliebtes Motiv in der abendländischen Kunst. In einer Nebenszene ist gelegentlich die Verkündigung an die Hirten zu sehen. Die Gottesmutter Maria liegt nun häufig auf einer blau-roten Matratze und wirkt durch ihr Größenverhältnis zu Josef und dem Jesuskind dominierend.

10. - 11. Jh.

Die englische und französische Kunst um das 10. bis Mitte des 11. Jhdts. setzt sich über eine feste Struktur hinweg und ist vielmehr von einer lockeren Anordnung der einzelnen Bildelemente geprägt. So kann es beispielsweise vorkommen, dass das Jesuskind auf Ochs und Esel herabblickt, obwohl es in der Tradition der byzantinischen Kunst genau andersrum war. Außerdem ist auch die Darstellung der Krippe auf Kirchengebäuden mit Türmen sehr häufig anzutreffen. Als völlig neues Motiv tritt nun eine Art Wärterin auf, die über dem Kopf der Gottesmutter Maria ein Kissen zurechtlegt. Die romanische Kunst des Mittelalters fügt ebenfalls neue Bildelemente zum Geburtsszenario hinzu. So soll „[d]ie Menschwerdung des Gotteskindes […] als fleischgewordenes Wort auch im Bild sichtbar gemacht werden“[8] . Das Jesuskind wird nun häufig überproportional groß dargestellt und hat einen ernsten Gesichtsausdruck, der die vorher dagewesene kindliche Unschuld in den Hintergrund treten lässt. Häufig zeigt er bereits mit der rechten Hand den Segensgestus, der uns auch aus Darstellungen des weiteren Lebenswegs von Jesus bekannt ist.

12. - 13. Jh.

Die Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter Maria kommt stärker zum Ausdruck. Sie wird häufig als besonders innig dargestellt. So scheint in der romanischen Kunst das Verhältnis der beiden durch das mütterliche Empfinden Marias geprägt zu sein. Das wird beispielsweise mit dem Fresko von Giotto di Bondone (Abb. 5) durch den Akt des Zudeckens deutlich. Man erkennt im linken Bildrand Maria und die Hebamme, die das Kind eingewickelt in die Krippe legen (s. Lk 2, 7[1]). Auch Pisanos Steinrelief (Abb. 6) Anfang des 13. Jahrhunderts führt den Betrachtenden die innige Verbundenheit und die Nähe der Mutter vor Augen. Darauf sieht man Maria, die das Tuch hochhält, um ihr Kind zu betrachten. Es strahlt die Stimmung einer stolzen, aber bescheidenen Mutter aus, die den zukünftigen Herrn geboren hat und weiß, dass diese Geburt eine besondere Zukunft mit sich bringen wird. Außerdem gibt es Darstellungen, auf denen Maria das Jesuskind stillt. Für gläubige Betrachtende jener Zeit war die Vorstellung des Nährens mit dem Marienmotiv als „Bringerin des Heils und Mutter des Lebens“[8] verbunden. Die enge Beziehung von Mutter und Kind äußert sich seit dem 13. Jh. in spätromanischen und gotischen Weihnachtsbildern. Darüber hinaus wird sie erheblich gesteigert, wenn Maria ihr Kind auf dem Arm hält und an sich drückt. Dieses Motiv kann überdies theologisch gelesen werden, da die innige Verbundenheit der beiden als Gleichnis der Vorstellung einer Vereinigung von Mutter mit Christus selbst dient.

Die Darstellung der leeren Krippe in der christlichen Kunst hat im Laufe der Zeit unterschiedliche Interpretationen erfahren. Obwohl die leere Krippe nicht immer als Analogie für das leere Grab gesehen werden muss, wurde im 13. Jahrhundert der Bezug zwischen beiden Bildern sichtbar hergestellt. Die Krippe wurde mit einem marmorartigen Muster versehen, ähnlich wie es bei Darstellungen des Grabes nach der Kreuzigung Christi zu finden ist. Hierbei wurde bewusst eine Angleichung in der formalen Gestaltung vorgenommen. Dennoch war es gängiger, die leere Krippe realistischer darzustellen, nämlich in Form eines mit Heu gefüllten Futtertrogs. Durch diese Veränderungen in der Darstellung der leeren Krippe und der stärkeren Einbindung von Gattungsmerkmalen wurde die christliche Kunst lebendiger und realitätsnäher gestaltet.

14. - 16. Jh.

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts machen sich viele Genremotive stärker bemerkbar. Josef greift jetzt stärker in die Bildhandlung ein, im Gegensatz zu früher, wo er nachdenklich am Bildrand saß. So ist er zum Beispiel damit beschäftigt, das Bad für das Kind vorzubereiten, das Windeltuch zu trocknen, indem er es vor das Feuer hält oder bei der Zubereitung der Speise für Mutter und Kind zu helfen. Ein Beispiel hierfür ist das Werk von Meister Bertram (Abb. 7). Das Gemälde zeigt Josef, wie er Maria das Kind übergibt und gleichzeitig damit beschäftigt ist, eine Suppe zu kochen. Ein weiteres Beispiel ist das Fresko des Künstlers Vitale da Bologna (Abb. 8). Josef leert ein Gefäß mit Wasser in das Badebecken des Kindes, während Maria die Wassertemperatur mit ihrer rechten Hand überprüft. Es ist eine Tätigkeit, die normalerweise den beiden Hebammen vertraut ist. Auch das Bild in Abb. 9 zeigt Josef beim Kochen. Diese genrehafte Bereicherung des Geburtsbildes finden wir auch in der italienischen Malerei. In der Spätgotik, die vom 11. bis zum 16. Jahrhundert reicht, zeigt ein anderes Genremotiv Josef dabei seine Hose auszuziehen und damit das nackte Jesuskind zu bedecken. Dieses Szenario, ist auch als "Hosenlegende"[8] bekannt. Außerdem sind über den Zeitraum vom 12. bis zum 16. Jahrhundert einige Bildwerke in Form einer Gegenüberstellung der Geburt und der Auferstehung Christi entstanden. Die franziskanische Frömmigkeit sorgte für einen wesentlichen Wandel in der Darstellung des Weihnachtsbildes. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Geheimnis der Menschwerdung Christi wurden neue Vorstellungen darüber ausgelöst, was bei der Geburt Christi geschah. Es ging nun darum, das Mysterium der Inkarnation kontemplativ zu betrachten.

Neuzeit

In der Epoche der Neuzeit wurde zunehmend klarer, dass eine strikte Kategorisierung nach Typen nicht mehr umsetzbar war. Es gab jedoch einige Merkmale, die besonders hervorstachen und Beachtung fanden. Eine solche markante Eigenschaft war beispielsweise die Tendenz zur kontemplativen Betrachtung der Geburt Christi, welche bereits in der Spätgotik bekannt war. Der Gläubige wurde dazu aufgefordert, sich in tiefer Andacht mit dem Geheimnis der Geburt Christi zu befassen. Diese Entwicklung zeigte, dass die Kunst der Neuzeit nicht mehr nur als Abbildung von Typen verstanden wurde, sondern auch die Vermittlung religiöser Inhalte und Emotionen zum Ziel hatte. Es entstanden Kunstwerke, die den Betrachter in ihren Bann zogen und zum Nachdenken anregten.

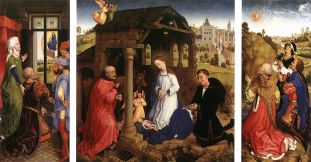

Im Laufe des 14. Jahrhunderts setzte sich der "Anbetungstypus"[8] immer mehr durch und wurde im 15. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts vorherrschend. Die Darstellung der Anbetung des Jesuskindes in der Krippe durch die Heiligen Drei Könige war ein immer wiederkehrendes Motiv in der Kunst dieser Zeit. Dabei wurden die Andacht und Ehrfurcht der Drei Könige vor dem neugeborenen Jesus betont. Ein Beispiel hierfür sind das Gemälde von Taddeo di Bartolo (Abb.10), das Triptychon des Künstlers Rogier van der Weyden (Abb. 11) oder auch das Bildwerk von Palma Vecchio (Abb.12).

Die Ikonographie der Geburt Christi erreichte im 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Die Darstellungen waren weiterhin gekennzeichnet durch eine große Fülle an Details und eine besonders intensive Ausprägung des Anbetungsmotivs. Allerdings wurden ikonographische Motive wie das Erscheinen des lichtspendenden Gottesvaters oder der Herabkunft des Heiligen Geistes immer seltener dargestellt. Stattdessen wurde der Träger des sakralen Lichts das Jesuskind selbst, als das "Licht der Wahrheit"[8]. Trotzdem kamen die üblichen narrativen Nebenszenen wie die Verkündigung der Hirten, die Ankunft der Hirten und der Chor der Engel weiterhin vor. Zu den wichtigen Werken dieser Zeit gehören Dürers Gemälde (Abb. 13) aus dem Jahr 1502 und Grünewalds Isenheimer Altar (Abb. 14) Anfang des 16. Jahrhunderts. Letzteres basiert eben nicht nur auf der bloßen Beschreibung von Fakten, sondern auf theologischen Überlegungen und Spekulationen, mit denen es auf künstlerische Weise tieferen Bedeutungsinhalt vermitteln will. Beide Gemälde sind von viel Licht geprägt, wobei der rechte obere Bildrand des Isenheimer Altars beinahe vollständig von diesem eingenommen zu werden scheint.

Im 17. Jahrhundert gab es weiterhin monumentale Altargemälde oder Schnitzwerke, in denen die Anbetung der Hirten eine besondere Rolle spielte. Beispiele hierfür sind die Bilder von Rubens (Abb. 15) und Rembrandt (Abb. 16), bei dem die Krippe mit dem Jesuskind als Quelle des Lichts dominant bleibt und den sonst dunklen Bildraum mit Hoffnung und Wärme erfüllt.

Im 18. Jahrhundert ragten Werke der venezianischen und süddeutschen Malerei heraus, in denen die Anbetung der Hirten weiterhin bestimmend war, zusammen mit dem dargebrachten Lamm als Symbol der ersten Ankunft Christi.

In der modernen bildenden Kunst wird die Ikonographie der Geburt Christi oft in den Hintergrund gedrängt und viele andere Themen wie die Kreuzigung Christi werden viel öfter beleuchtet. Die Darstellung des Themas der Geburt Christi kommt nur noch vereinzelt vor, wie zum Beispiel bei Emil Nolde im Jahr 1912 (Abb. 17). Trotzdem bleibt die ikonographische Tradition bis heute durch die Bibelillustrationen und die "Krippen" der Volkskunst lebendig .

Quellen- / Literaturverzeichnis

Abb. 17, Emil Nolde, Heilige Nacht, 1912, Öl auf Leinwand, 100 x 86 cm, Nolde Stiftung Sebüll. Bildquelle: [CC BY 2.0], via flickr.

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Deutsche Bibel Gesellschaft: Lukas 2. Lutherbibel 2017. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.2/Lukas-2 (26.03.2023).

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Deutsche Bibel Gesellschaft: Matthäus 1. Lutherbibel 2017. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/MAT.1/Matth%C3%A4us-1 (26.03.2023)

- ↑ Deutsche Bibel Gesellschaft: Der Prophet Jesaja. Lutherbibel 1984, https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/luther-bibel-1984/lesen-im-bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/23/10001/119999/ch/19c8e14d7b544957108d655d8d894852/ (02.04.2023)

- ↑ 4,0 4,1 Kaiser, Ursula Ulrike: Deutsche Bibel Gesellschaft: Protoevangelium des Jakobus, https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200185/ (03.04.2023)

- ↑ 5,0 5,1 Wikipedia: Pseudo-Matthäus-Evangelium, https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Matth%C3%A4us-Evangelium (03.04.2023)

- ↑ Konrad, Laura: Auf Informationssuche zur Geburt eines mittelalterlichen ,Idolsʻ , https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/abuettner_einblicke_ws1314_1.html (03.04.2023)

- ↑ Röder, Alexander: Die Vision der Heiligen Brigitta, https://www.abendblatt.de/hamburg/kirche/article205671787/Die-Vision-der-heiligen-Birgitta.html (03.04.2023)

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 Kirschbaum, Engelbert: Lexikon der christlichen Ikonographie. Allgemeine Ikonographie, Band 2, Freiburg im Breisgau u. a. 1970, S. 86-122.

- ↑ Vgl.: Deutsche Bibel Gesellschaft: Galater 5, 1. Lutherbibel 2017. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/GAL.5/Galater-5 (26.03.2023)

- ↑ Deutsche Bibel Gesellschaft: Johannes 6, 51. Lutherbibel 2017. https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/JHN.6/Johannes-6 (27.03.2023)